五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。这两句诗出自于毛泽东的古诗作品《七律-长征》之中,在诗中提到的乌蒙,指的是绵延在云南与贵州之间的乌蒙山脉,而在乌蒙腹地的贵州赤水市,因为自身优势发展可循环性的绿色产业模式,走出了一条独特的发展道路,将扶贫的火炬点亮在了大山之间。

赤水市处在贵州高原向四川盆地的过渡地带,境内地势高低不平,落差大于100米的山涧瀑布就有四千余处。2012年以前,这里没有机场,不通高铁,甚至没有一条像样的高速公路。红色文化的标签和独特的丹霞地貌景观,并没有带来原本期待的财富。崎岖的大山是天然的屏障,将赤水与外界隔离。2012年,赤水正式被纳入乌蒙山片区国家级贫困县。

复兴镇凯旋村村民王习模

王习模:小路,田坎路。不好走,特别是下雨天,滑得很,不注意就要滚到田里了。摔下去过好多次了。复兴现在的政府,才能买得到东西,十公里路嘛,肩挑背扛啊。

王习模是复兴镇凯旋村村民,他家房子依山坡而建,距离乡镇有一段距离。原有的几亩土地多以坡耕地为主,粮食收成不好,他经常要走十几里路到深山去砍竹子,换取一些微薄的收入。

赤水市扶贫办主任 严本涛

严本涛:我们赤水,家家户户都有竹林。如果砍伐,距离超过一公里的话,经费全部用于运费去了,就是用于砍伐的劳动力去了,就没有任何的收益。

两河口镇黎明村村民万青仙

万青仙家住在赤水比较偏远的一个村组,她家以前的房子破旧不堪,不挡风不遮雨,生活更是苦不堪言。

万青仙:特别是钱就比较困难,说实在的。有时候小孩上学啊,冬天要加衣服这些就(比较困难)。那时候几百块钱都拿不出来的,几十块甚至都没有,有时候。我记得我婆婆他们去贷款,贷500块,500块都还要村支书这些担保,人家信用社才贷的。

看着老公外出靠体力打工实在辛苦,万青仙从村里贷款租了个门脸,做起洗衣服的小买卖,收入也只能保证不饿肚子。

万青仙:人家周围那些都觉得我可怜,人家说她说万青仙,我觉得你好苦,我说怎么啊,你一个人带两个小孩,你还开洗衣店她说,你大的那个儿子又在上高中,那个时候是最困难的,说实在的,她说你看我们那些儿媳妇,就带一个孩子,一天玩到晚,孩子都不愿意带她说,我还要给钱,她还要骂我她说。我当时我就差点流眼泪知道吗,但是我都忍住了,那个时候还是比较坚强。

道不平,路不通,消息进不来,产品运不出去,再好的绿色资源也很难变成财富。修路,成为赤水人脱贫攻坚中必须要打的一场硬仗。

赤水市副市长谢远驰

谢远驰:耗时多,耗资巨大。我们修建这个通村公路,我算了一下大帐,就是这几年为了脱贫攻坚,给老百姓做的这个民生工程,我们的负债大数是十个亿,这个是个非常惊人的数字,要用很多年的发展,才能够解决这个问题。当然了,为了脱贫攻坚,为了民生负债,我觉得这个政府责无旁贷,义不容辞。

复兴镇党委委员陈庆峰所在的凯旋村曾经因为修路占用土地问题和施工方僵持了很久,村民不愿意拿出自己的土地来修路。

陈庆峰:村里面去做了很多次群众工作,都没有完全做通,后来我把施工方叫来,然后又把群众他们的代表叫过来,然后开了一个晚上的座谈会。其实中间就是几千块钱的这样一个和施工方的这样的一个价格差距,后来双方各让一步,然后我们通过其他的一些方式,或者说再补偿施工方一点,然后群众这边,也再给他们做一下工作,让他们该承担的,那你还得要承担

从2014年到2017年,赤水市开展了大规模的路网建设,蓉遵公路成功贯通,新建通村公路2380公里,硬化道路2100公里,真正构成了一个现代化高效能的交通网。

谢远驰:通组公路,通村公路这个问题解决了,那么农民在田间地头的这些山珍,比如说竹子,石斛,它就解决了一个运输通道,就能够变成现金,这个也大大的助推了他们的脱贫成效。

致力于民生改造项目

2014年以前,山区老百姓住的房子多数都是土坯房,不再适合居住。改善山区百姓的居住条件,赤水市政府开始一项规模空前的民生改造项目,而劝说村民们搬出祖祖辈辈居住的危房,也不是一件容易的事。

根据每家每户不同的条件,对一部分在深山里面的居民实行异地移民搬迁,对靠近公路的村民实施房屋重建或者加固改造。

谢远驰:2014年以来,我们全市累计改造农村危房,是12000多户,然后在脱贫攻坚的集中攻坚期间,我们又整治了危旧房屋,就是说它不是危房,但是可能有一些破损的,或者这样那样的问题,我们就是集中进行一个整治,攻坚,这个解决了是10164户。

一栋栋砖瓦房建了起来,一条条硬化路连通着千家万户,相应的水电气等配套设施也在一步步的完善,如今赤水人家家户户通了电,喝上了放心的自来水,生活发生了天翻地覆的变化。

竹子成为赤水脱贫攻坚的“利器”

谢远驰:我们也是经过多年的探索,一届一届的搞,狠抓这个农业结构调整,最后很精准的定了一个十百千万工程。十,就是我们全市的金钗石斛,要种十万亩;百就是竹子,竹子要达到一百万亩;千,就是乌骨鸡,要达到千万元;万,就是以生态鱼为主的这个生态水产养殖,要突破一万亩。这个十百千万的那个定调,应该说是精准的找到了符合赤水市,也具有赤水特色,特别是能够给赤水的农村,带来持续稳定增收的这么一条路。

一年栽竹,两年出笋,三年成林,四年成荫,五年卖竹度光阴。赤水市拥有全国最大面积的竹林,丰富的竹林资源为当地发展竹产业提供了先天的优越条件,如今竹子成了赤水脱贫攻坚的“利器”。

谢远驰:那么我们132万亩的那个竹林面积,如果说是分配到20万农村人口上面去,每个农民,他人均拥有的那个竹林面积,大概是在6.6亩的样子,每亩的产值,基本上有七八百块钱,这算下来也是五千多块钱,早就突破那个脱贫的标准了。

退耕还林重新划分土地后,王习模家有八十亩的林地。

王习模:种的庄稼又不好,土地太宽了,我们就退了,它退耕的时候,有这个政策,有三百斤粮食的补贴,130元钱一亩,退耕还林的那个粮食都吃不完了,更不要说种地了,粮食都吃不完,很好的嘛。

退耕还林,政府提供种苗,王习模用了三年时间将自己家的林地全部栽上了竹子,2016年他家通公路以后,再也不用自己从山里扛竹子去卖了,竹子砍好只需要一个电话,就有货车司机来把竹子拉走送到工厂。今年,他家的杂竹林进入了丰产期。

每一车竹子大概重量在12吨左右,像王习模这样的竹农,每年可以砍五到六车竹子,按照政府保底一吨竹子460块收购价格计算,年收入在三万元左右。运送竹子的卡车司机,从中赚取运输费用,每车每趟也能挣500元。

2014年赤水市政府引进先进的流水线设备到本地竹浆生产企业,每年需要约一百万吨杂竹原材料,大力推动竹浆林纸一体化项目发展,带动整个竹产业链运转,企业规模扩大,稳定了竹农收入的同时,也提供了更多就业的机会。

竹纸业公司员工罗桂春

罗桂春:自己去砍自己去卖的话,一年能够有两万多块钱。在这里工作,肯定就是每天上班,然后工资也是相对固定的,然后工作也相对没有砍竹子这么辛苦,砍竹子那是很辛苦的。生产的很正常,企业的效益比较不错,我们的收入肯定也在上升。

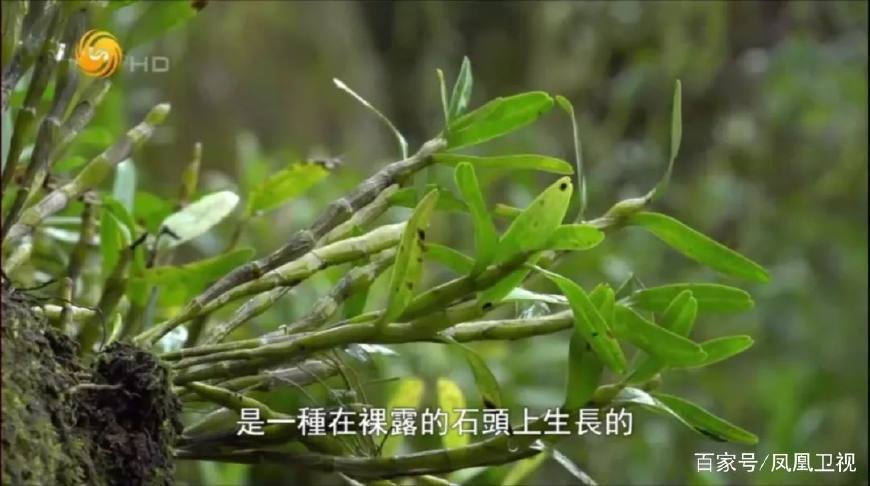

因地制宜种金钗石斛

金钗石斛,是一种在裸露的石头上生长的药用植物,赤水大面积的裸露丹霞石为金钗石斛提供了非常适宜的生长条件。

谢远驰:石斛,这个《本草纲目》里面记载,它是中华九大仙草之首,是重要的这个养生食品,和药用食品。那么我们的这个金钗石斛啊,中国的金钗石斛之乡在哪里,在赤水。

袁图会是复兴镇最早种植石斛的一户,她贷款承包了大棚苗圃,驯化石斛幼苗。

旺隆镇红花村石斛种植大户袁图会

袁图会:一开始的时候,我就贷了一万二,然后建了两个比较小的驯化苗的大棚,刚开始做的时候比较难。因为我们这个大棚驯化苗的话,因为这个技术不到位,然后政府这边,给我们也有培训,培训过后,我们也要去实践的去看一下,邻乡的邻镇,有种的地方去学习。

袁图会精心照顾了一年的种苗们,在她的期待中一点点扎根发芽,眼看快要到收获的季节,一场突如其来的大雪,让袁图会一年的努力全部付之东流。

种苗没有卖出去,意味着贷款也不能按时还上,袁图会一度陷入绝境。雪一点点融化,天气渐渐开始转暖,做了长时间思想斗争后的袁图会,再次出现在种植大棚中。

袁图会在村里的帮助下再次贷款买了石斛种苗,又是一年的坚持与努力,第二年,袁图会两个大棚的种苗全部卖了出去。

有了前两年的经验和技术,袁图会开始扩大规模,并开始在丹霞石上种植石斛,成品石斛的收入比石斛种苗高出了不少。

如今的赤水,家家户户都有几亩地种植石斛,平时除了打理自己家的石斛,空闲时候还可以到工厂务工,挣取一部分收入。2017年赤水拿到农业部GMP产品认证以后,金钗石斛作为药用产品进行大批量生产,不管是石斛花茶、石斛药粉都会有更多的升值空间。

守住绿水青山,才能够创造金山银山

2016年,习近平总书记多次提到“两山论”,即绿水青山就是金山银山。赤水拥有非常多的旅游资源,丹霞之冠,竹子之乡,千瀑之市,赤水将绿色生态与乡村旅游相结合,把游客请进来,效益带进来。

谢远驰:我们要守住这个绿水青山,才能够创造金山银山。我觉得这个就是中央提出的“两山”理论,总书记提出的“两山”理论,在基层的一个贯彻落实,落地生根和开花结果。这个产业生态化,生态产业化,这个在赤水,确实是对赤水的这个总结,是非常精准。

两河口镇黎明村曾经是赤水比较幽闭的一个村落,村里人多数都是留守的老人和孩子。因为这里离赤水大瀑布很近,从2014年开始,村委会开始鼓励大家搞起农家乐。

两河口镇黎明村村支书 王廷科

王廷科:他没有出去,他没有看到。有的想也就是这么一个小事情,能够做出一个多大的结果,他不相信。但是我们就跟老百姓讲,就是在动员会上,也把他组织起来,就是讲清楚我们的优势。因为我们有这样一些很多得天独厚的条件,再加上我们的山和水,它都特别的好,水是一级水,不需要净化,直接就可以作为饮用的。因为具备了这些条件,就给我们的旅游,带来了一个比较相当特殊的优势。

黎明村村支书王廷科曾多次到外面考察学习,他深知发展乡村旅游是黎明村摆脱贫困最便捷的方式,他开始动员村民改造房屋,发展农家乐。万青仙家在旅游景区的必经之路上,她家在改建房子的时候,村支书王廷科多次来动员她。

万青仙家本来条件就不好,为了改建房子已经欠下一大笔钱,经济上实在没有能力再加盖厕所,村里带人来了劝说了几次,都被她和婆婆拒绝了。

多次的劝说都没有能让万青仙改变想法,于是王廷科给万青仙算了一笔详细的帐。

王廷科:比如说你有二十个房间,你一年算下来,至少能够赚二十万块钱,没有问题,一个房间找一万块钱,那是很简单的。就是我们的住宿费,一般的都在两百块钱左右。

面对这样一张账单,万青仙开始心动了。当时政府支持妇女创业,可以贷款8万,万青仙一狠心,又将款项贷了下来,修了厕所,买了单人床,按照标准的农家乐设施建造。

万青仙:他说你要有信心,还有现在你装修的话,有补助,一个床位有一千,两千,三千的。他说你现在不装的话,以后就没钱了,大规模的发展起来的时候,就没钱了,现在还有钱,就开出很多优惠条件,还是有一点心动的。后来政府就动员嘛,就是叫去贷款,自己也想要有8万块钱,三年不要利息的,也可以去,我觉得还是有点诱惑。

房子建好的当年,刚好赶上暑期,正直大瀑布景区的旺季,那一年万青仙家到景区的大路还没有完全修通,很多游客都很难找到她家,于是万青仙的丈夫就跑到景区拉游客。

2016年,随着大规模路网修建完成,来大瀑布旅游的游客也随之增多,万青仙的农家乐生意很红火,旺季的时候需要提前很久预定才能吃上一顿农家饭,收入也变得很可观。

两河口镇黎明村,目前已经把乡村旅游作为村集体经济的主要收入来源,2017年年底,村里给每家每户,进行了分红,并且进行了网络直播。乡村旅游,让赤水人从贫困中走了出来。

从“十百千万”四个农业产业到发展乡村旅游,赤水人走出了贫穷的困境,家家户户过上了充满希望的生活。2017年,在通过第三方评估后,赤水完成了脱贫考核的最后一关,彻底摘除了贫困的帽子。

赤水市优良的生态环境,抚育了众多特有优良物种,竹乡乌骨鸡、金钗石斛、赤水晒醋等已成为国家地理标志保护产品,把这些优良的资源变成优质的资产,成为当地推进农业现代化发展的重点,也成为脱贫奔康的支柱产业,赤水市连续10年的“退耕造竹”,现已形成全国规模最大的竹林,面积达到132万亩,人均竹林面积6亩多,均居全国第一,竹产业带动全市20万竹农人均增收近3000元,而竹产业也成为赤水市产业扶贫的第一大支柱产业。

![[致富经]用单手单脚守护黑色宝贝(2010.4.5)](https://www.aipiwu.com/uploads/20231216/1702731198523_0.jpg)