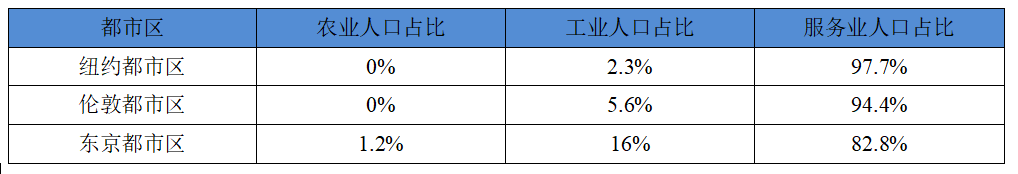

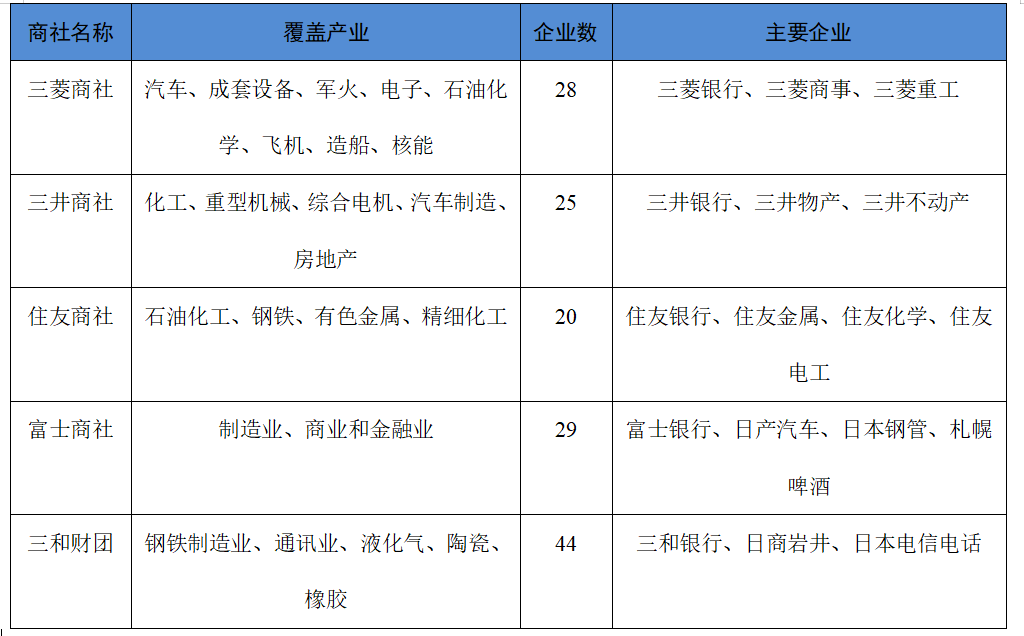

(2)都市区引导非农人口集聚,90%以上的城镇化率。大量人口集中在都市区内,约占整个都市圈人口的60%以上,且已经100%实现了城镇化。国际大都市区服务业人口比重均在80%以上,纽约都市区服务业人口比重甚至超过了95%,除了东京,纽约和伦敦都市区基本没有从事农业的人口,工业人口占比也极低。

表3三大都市区各产业就业人口占比(2018年)

资料来源:根据纽约、伦敦、东京统计局官网信息整理。

(3)就业人口高频率流动。都市区的就业人口流动是全球最频繁和高效的,其一,中心城区大量的就业机会吸引大量劳动力流入,而中心城区无法提供足够的居住用地,伦敦和纽约每天上下班的通勤人口高达1600万,是常住人口的2倍多。其二,国际大都市一般也是著名的旅游城市,每年流入和流出的国内外和境内外游客较多,这一点从国际大都市的几个机场客流量上可以看出。2021年伦敦机场旅客吞吐量达到了1762万人次,巴黎戴高乐机场旅客吞吐量2269.7万人次,均是全球客流量最大的城市区域。

3、多中心体系结构,跨国公司总部集聚,核心功能拓展共享

(1)国外都市区建设,已经逐渐发展出多样化、多中心的基本形态。从早期的新城、卫星城,到近年来的多中心大都市区、多中心城市区域。卫星城、新城建设的主要目标是缓解中心城区的人口集聚压力,以及由此带来的交通拥堵、环境污染、住房紧张、基本公共服务不足等一系列问题,一般在中心城区一定通勤距离范围内选址建造。日本东京、法国巴黎、英国伦敦等地区的“多中心”建设经验表明,多中心大都市区、多中心城市区域的建设,包含多个经济发展极,要素流动超越原有的行政边界,多侧重于一体化区域协同发展,侧重于多个中心城市之间的功能互补、连通与协同。

(2)跨国公司总部高度集聚。例如,2019年,总部位于伦敦财富世界500强企业有11家,东京集聚了超过2300家外资企业总部,占日本全国76%,世界500强总部全球第二,并且集聚全国50%以上日本企业总部(周围三县范围也集聚了360家左右外企总部和全国10%的日企总部)。

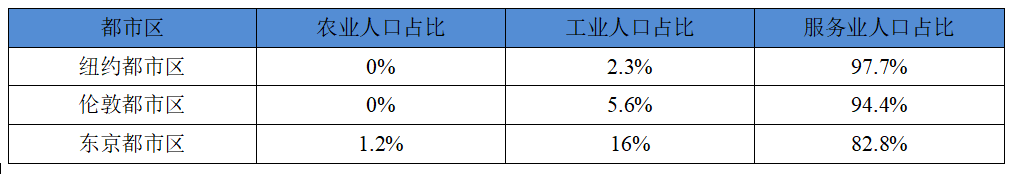

(3)核心功能拓展共享。中心城区(如曼哈顿、内伦敦、东京都心三区)的核心功能不断延伸和拓展到整个都市区内,为都市区的产业发展和价值链体系重构提供基础。其一,中心城区金融功能为整个都市区构建了一个庞大、内容繁杂的全球投资组合,帮助都市区内的产业分散风险。其二,中心城区金融功能和商业服务功能为都市区内的各个具体产业提供了优质的投资项目。其三,以综合商社为代表,其在都市区内基本是全产业链投资,有助于实现都市区中的产业链瓶颈,消除无谓损耗,使价值链最优化(表4)。

表4东京都市区主要综合商社

资料来源:根据2020年福布斯2000的市值进行整理。

4、45分钟通勤圈,公交出行分担率高,地铁成为主要方式

都市区的边界是以交通通勤距离所界定,一个拥有特定人口规模的核心城市及与其有着紧密经济社会联系(主要指上下班通勤)的周边邻接地域组合成的区域或地理现象。

(1)轨道交通是都市区内部的主要交通方式。都市核心区的轨道交通里程都在300公里到400公里,出行分担率在50%上下,通勤时间基本在45分钟左右,即使都市区内最远的两点之间的通勤距离也仅在1个半小时左右。

(2)越靠近都市区中心,公共交通方式的分担率越高。例如,东京都市区的出行量达1090万人次,占都市圈总出行的12.9%,进出东京区部的公共交通出行分担率达80%以上,其中东京区部公共汽车出行分担率高达51%,小汽车出行分担率只有11%。越靠近都市区中心位置公共汽车和地下轨道交通的分担率越高。相应地,小汽车的出行分担率越低。2021年3月,纽约开始针对曼哈顿部分区域征收拥堵费,也进一步鼓励公共交通的出行方式。

二、国外大都市区与大都市圈发展不同侧重点

都市区、都市圈是城市功能地域不断扩张的结果, 它们分别处于不同的发展阶段,是大城市地域空间组织从简单到复杂、从低级到高级的演变过程。从国外大都市区与都市圈形成与发展比较中,可以其类型、规模、本质特征、联系机制、空间演变规律等方面来找出发展不同侧重点。

1、空间范围不同。都市区的尺度要比都市圈小,从国外大都市圈和都市区的关系来看,都市区的面积一般在1000平方公里的范围以内,而都市圈的范围通常高达2000-10000平方公里,而且都市圈容易跨越几个不同的市级行政区域。一般的都市区不容易跨越几个不同的市级行政区域。

2、存在包含关系。一个都市圈包含至少一个都市区。随着高新技术产业和生产性服务业逐渐发展起来,大都市不断推进产业结构转型升级和非核心功能疏解,生产成本压力迫使制造业企业逐步迁离大都市区,交通和通信技术进步使得制造业企业可以很方便地接入大都市巨大而又旺盛的消费市场,从而形成了大都市与周边地区和城市之间密切的市场联系和产业联系。每一个大都市都会形成自己的都市区,而都市圈至少以一个大都市为核心城市。因此,一个都市圈至少由一个都市区与周边的大中小城市和小城镇及农村地区组成。

3、产业功能不同。都市区的产业总体形态上第三产业比重更高,在纽约、伦敦和东京的都市区内基本已经没有第一产业的形态了。都市区的功能主要是商务、商业、旅游、居住、公共空间等功能,这些功能均是中心城市的核心功能。而都市圈扩展往往伴随着中心城区的非核心功能疏解,从产业结构来看,仍然会有第一产业,第二产业的比重也维持相当比例,第三产业比重相对于都市区更低。制造功能仍然是都市圈重要的产业功能。

4、通勤方式不同。从交通方式上看,都市区内部的公共交通分担率更高,地铁、公交、自行车等公共出行方式占据了都市区内部50%以上的分担率。而在都市圈层面,私人汽车仍然是主要的交通方式,在纽约、伦敦等都市圈内部,在都市区内部上班,通过私人汽车通勤住在郊区,是一种生活常态。

三、上海都市区该如何建

世界级的都市区都是以全球城市核心功能区为中心,以较为密切的通勤和经济社会联系为纽带,通常以45分钟地铁或公交可达的活动辐射距离为半径,所形成的功能互补、分工合作、经济联系比较紧密的区域。上海都市区建设,要依托上海中心城区和郊区新城,与纽约、伦敦和巴黎一样,中心城区做强现代服务业,做强金融中心,都市区突出特色,核心功能拓展共享。

一是空间上,借鉴世界级都市区的经验,既可以形成如东京、纽约这种一主多辅的空间圈层结构,也可以形成如伦敦那种的多核、综合独立节点型空间结构。空间范围基本控制在上海市域范围以内,以中心城区为核心,结合郊区新城确定都市区边界。

二是功能上,借鉴世界都市区的经验,强化核心功能承载力和高端功能引领力,主要发展金融、房地产、专业技术服务、文化创意和信息通信等高端服务业,发展维修咨询、售后服务等高能级生产性服务业。

三是人口上,借鉴世界都市区的经验,打造人口集聚区并体现梯度扩散分布特征。都市区核心区人口有效疏解,同时多核心节点区域强化人口的集聚,以产业和功能迁入带动人口流入,形成人口分布上的“一核多心”。

四是交通上,借鉴世界都市区的经验,打造都市区45分钟地铁通勤圈和45分钟公共交通可达圈。继续加强都市区的轨道交通建设和公交站点密度安排。

(作者姜乾之系上海发展战略研究所副研究员,城市部副部长;戴跃华系上海发展战略研究所助理研究员;黄晓微系上海申迪项目管理有限公司高级主管)