荔红时节,茂名荔枝加工生产线一片忙碌。南方日报记者张冠军通讯员徐梦琪摄

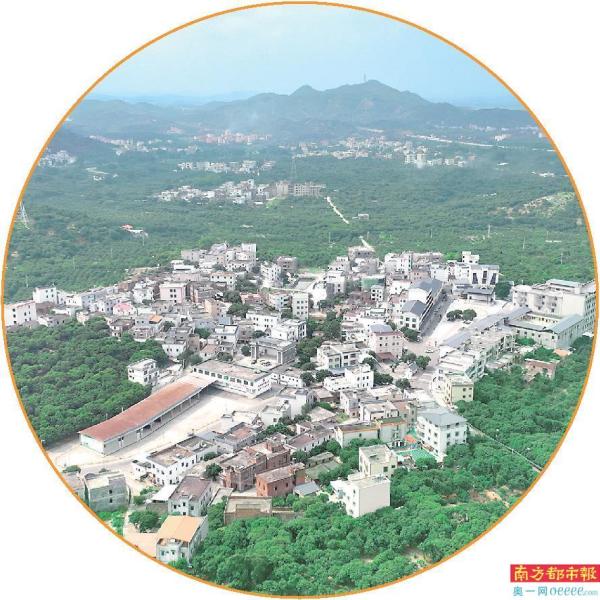

茂名高州根子镇柏桥村被葱郁的荔枝林包围。南方日报记者张冠军摄

●时间:4月11日下午

●地点:茂名市高州市根子镇柏桥村

一个合作社,打通了荔枝产业的上下游产业链;一条高速路,让荔枝搭上了远销各地的顺风车;一座小村庄,通过荔枝特色产业走上了致富幸福路。这是广东茂名市柏桥村的乡村振兴故事。

4月11日下午,广东考察第二天,习近平总书记来到茂名市高州市根子镇柏桥村,察看荔枝种植园、农业合作社。总书记点赞乡亲们靠发展荔枝特色产业推动乡村振兴,“发展荔枝种植有特色有优势,是促进共同富裕、推动乡村振兴的有效举措,农村特色产业前景广阔”。

这是总书记今年国内考察的第一个村,也是党的十八大以来他在广东考察的第三个村。

从一颗荔枝看农村特色产业广阔前景

在柏桥村,习近平总书记考察荔枝种植园、龙眼荔枝专业合作社,了解当地发展荔枝等特色种植业、推进乡村振兴等情况。

产业振兴是乡村振兴的重中之重,也是实际工作的切入点。在去年底召开的中央农村工作会议上,总书记特别强调,各地推动产业振兴,要把“土特产”这3个字琢磨透。

“土”讲的是基于一方水土,开发乡土资源。柏桥村地处荔枝种植黄金地带,有着2000多年的荔枝种植历史。发展荔枝产业,实现了本土资源利用最大化。

“特”讲的是突出地域特点,体现当地风情。要跳出本地看本地,打造为广大消费者所认可、能形成竞争优势的特色。总书记这几年考察过的苹果村、木耳乡、黄花镇,就是鲜活的实例。

“产”讲的是真正建成产业、形成集群。要延长农产品产业链,发展农产品加工、保鲜储藏、运输销售等,形成一定规模,把农产品增值收益留在农村、留给农民。

此次总书记来到柏桥村,就是重点从这几个方面“解剖麻雀”,展开考察调研。

在考察中,总书记对乡亲们靠发展荔枝特色产业推动乡村振兴表示肯定。他指出,这里是“荔枝之乡”,发展荔枝种植有特色有优势,是促进共同富裕、推动乡村振兴的有效举措,农村特色产业前景广阔。

从专业合作社看动力与活力

农民专业合作社,是发展特色种植业的龙头,也是观察乡村产业振兴的窗口。在柏桥村,总书记考察了这里的龙眼荔枝专业合作社。

柏桥龙眼荔枝专业合作社目前有主要社员59人,带动农户2000多户,发展业态包括种植、加工、销售和服务,其中种植示范基地两个,年加工荔枝1300吨、龙眼900吨。

作为农村改革发展的重要产物,总书记一直关注着农民专业合作社的发展。2020年7月在吉林考察时,他专门来到卢伟农机农民专业合作社。总书记说,合作社的路子怎么走,我们一直在探索。要鼓励全国各地因地制宜发展合作社,探索更多专业合作社发展的路子来。

前不久在江苏代表团参加审议时,总书记指出,要发展新型农村集体经济,发展新型农业经营主体和社会化服务,发展农村适度规模经营,为农业农村发展增动力、添活力。

如同荔枝之于广东柏桥村、玉米之于吉林梨树县……当越来越多乡村振兴的故事不断涌现,将绘就社会主义现代化最美的乡村画卷。

从三个村子看“久久为功”

习近平总书记曾指出,城乡区域发展不平衡是广东高质量发展的最大短板。他强调,广东要提高发展平衡性和协调性,要下功夫解决城乡二元结构问题,力度更大一些,措施更精准一些,久久为功。

党的十八大以来,总书记4次赴广东考察,先后看了位于佛山、清远、茂名的3个村。透过这3个村,可以看到中国农村的时代变迁,可以看到“三农”工作重心的历史性转移,也可以看到总书记所强调的“久久为功”。

2012年12月,总书记赴广东考察,曾来到佛山市顺德区黄龙村。这也是党的十八大后总书记到地方考察调研的第一个村庄。

黄龙村曾是顺德区20个“经济发展较慢村”之一。黄龙村之行,总书记考察基层党建,慰问困难群众。他看望了村里的贫困户张锡尧一家,并向张锡尧的女儿张俭娜赠送工具书和学习用具。如今,张锡尧一家早已脱贫,黄龙村也实现蝶变。

2018年10月,总书记在广东考察期间来到清远市连江口镇连樟村,详细了解基层党建、脱贫攻坚、村民服务情况,走访贫困户陆奕和家。这次考察的一个重要背景,是党的十九大强调坚决打赢脱贫攻坚战,并提出乡村振兴战略。在连樟村,总书记对村民们说,要一代接着一代干,既要加快脱贫致富,又要推动乡村全面振兴、走向现代化。

柏桥村,是总书记在广东考察的第三个村子。在新的时代背景下,总书记再赴广东看农村,传递了鲜明信号。

纵深

重农强农信号鲜明

柏桥村之行,承载着总书记对全面推进乡村振兴的重视和关切,也传递着建设农业强国的决心和信心。

脱贫攻坚取得胜利后,要全面推进乡村振兴,这是“三农”工作重心的历史性转移。总书记多次强调,“决不能松劲歇脚,更不能换频道”。

党的二十大报告指出,全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。大会闭幕后,总书记第一次外出考察去了陕西延安、河南安阳看乡村振兴,一路思考在新征程上如何加快建设农业强国、推进农业农村现代化。

强国必先强农,农强方能国强。

去年底,总书记在中央农村工作会议上说,“这次会议我来讲讲,就是表明党中央加强‘三农’工作的鲜明态度,发出重农强农的强烈信号。”

今年全国两会期间,总书记在参加江苏代表团审议时指出,农业强国是社会主义现代化强国的根基,推进农业现代化是实现高质量发展的必然要求。

读懂总书记重农强农的鲜明信号,重点要把握几个关键词。

一是粮食安全。只有把牢粮食安全主动权,才能把稳强国复兴主动权。粮食安全,此乃国之大者。总书记发出警示:“一旦农业出问题,饭碗被人拿住,看别人脸色吃饭,还谈什么现代化建设?”保粮食安全,尤为关键的是解决好种子和耕地问题。

二是增加农民收入。这是产业振兴的目的所在,是扎实推进共同富裕的题中应有之义,也是“三农”工作的中心任务。总书记用了一个形象的比喻——让农民挑上“金扁担”。他一直强调要完善利益联结机制,“不能忘了农民这一头”。

三是双轮驱动。总书记指出,建设农业强国,利器在科技,关键靠改革。抓好“三农”工作,就要强化科技和改革“双轮驱动”。

四是既要塑形,更要铸魂。推进农村现代化,不仅物质生活要富裕,精神生活也要富足。总书记多次强调,要实现乡村由表及里、形神兼备的全面提升,“让农民就地过上现代文明生活”。

观察

总书记多次考察专业合作社,有何深意?

柏桥龙眼荔枝专业合作社是荔农们信赖的“管家”。目前合作社有主要社员59人,带动农户2000多户,发展业态包括种植、加工、销售和服务,其中种植示范基地两个,年加工荔枝1300吨、龙眼900吨。

农民专业合作社,是发展特色种植业的龙头,也是观察乡村产业振兴的窗口。习近平总书记指出,农民专业合作社是带动农户增加收入、发展现代农业的有效组织形式,要总结推广先进经验,把合作社进一步办好。

在2022年中央农村工作会议上,习近平总书记就加快建设农业强国进行战略部署。在谈到农业强国的中国特色时,总书记提到其中之一就是立足小农数量众多的基本农情,以家庭经营为基础,坚持统分结合,广泛开展面向小农的社会化服务,积极培育新型农业经营主体,形成中国特色的农业适度规模经营。

今年全国两会上,总书记在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调,要发展新型农村集体经济,发展新型农业经营主体和社会化服务,发展农村适度规模经营,为农业农村发展增动力、添活力。

这些年,总书记在地方考察时,多次为农民专业合作社发展指明方向。

在吉林梨树县,总书记强调要因地制宜。

“入社以后,大家感觉怎么样?”2020年7月,在吉林梨树县八里庙村的卢伟农机农民专业合作社场院里,习近平总书记开了个现场调研会。

“非常好”“把地交给合作社放心,比我们个人种得好”“一年分红8000多元,逢年过节合作社还给大家分豆油白面发福利”……社员们你一言我一语,纷纷列举入社后的实惠。

卢伟农机农民专业合作社成立后,通过土地流转,实现了规模化、机械化经营,农业生产效率大幅提高,农民收益大幅增加,劳动强度大幅降低。

“你们的探索很有意义,走出了一条适合自己的合作社发展道路。”总书记指出,“在奔向农业现代化的过程中,合作社是市场条件下农民自愿的组织形式,也是高效率、高效益的组织形式。国家会继续支持你们走好农业合作化的道路,同时要鼓励全国各地因地制宜发展合作社,探索更多专业合作社发展的路子来。”

在山西大同,总书记强调要做成品牌。

脱贫之后,能不能稳得住,怎样才能持续增收致富?

带着这份思考,2020年5月,在山西考察的习近平总书记走进大同市云州区有机黄花标准化种植基地,向乡亲们了解黄花的田间管理、市场价格、产品销路等情况。

“原来不敢多种,现在基地办了加工厂,烘干、加工、储藏、销售都不愁了,黄花越种越多,收入也越来越多。”大家告诉总书记,这些年,在龙头企业、合作社引领下,黄花产量品质稳定,销路和价格也有保障。

“希望把黄花产业保护好、发展好,做成大产业,做成全国知名品牌,让黄花成为乡亲们的‘致富花’。”总书记这样叮嘱。

在湖南汝城县,总书记强调要和市场紧紧联系。

“我们汝城的小黄姜渣子少、口感好,是炒菜的好配料。”2020年9月,在湖南郴州市汝城县沙洲村,种植大户张有发从地里连根拔起几株姜苗递给习近平总书记察看。

张有发告诉总书记,小黄姜每亩收益可达2万多元。“我们合作社吸纳了11户农户以资金和土地入股,他们每亩地可以拿到400元流转费;平时来地里干活,还能按天赚工钱。全年算下来,可以给每户平均增收8000多元。”

习近平总书记高兴地说:“通过合作社的形式搞规模经营,现在越来越普及了。下一步,还要和市场紧紧联系在一起。让好东西有好销路,真正为农民带来实惠。”

在海南五指山,总书记强调要吸引各类人才。

推动乡村全面振兴,关键靠人。

“来吧,咱们一块儿坐坐,都介绍介绍自己。”2022年4月,在海南五指山市水满乡毛纳村的一处凉亭内,习近平总书记同驻村第一书记、乡镇乡村振兴工作队队长、村支部书记、老党员、致富带头人代表等亲切交谈。

“我叫王启望,是返乡创业大学生。”一个晒得黝黑的小伙子抢了先。

王启望是水满乡一家专业合作社的理事长,也是村里第一批大学生。借着乡里引进企业、鼓励村民创办合作社种植大叶茶的契机,他和妻子种茶、酿酒、养田螺,慢慢蹚出一条生态致富路子,也给当地茶农提供了样板。现在合作社已经吸纳了16户农户,茶园面积达到250多亩,合作社统一加工、包装、销售,还帮助村民增加了务工收入。

王启望的经历,带动了四邻八乡不少年轻人。

“要建设一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍,吸引包括致富带头人、返乡创业大学生、退役军人等在内的各类人才在乡村振兴中建功立业。”总书记勉励大家。

多次考察农民专业合作社,蕴含着习近平总书记对发展农村特色产业、促进共同富裕、推动乡村振兴的重要思考和战略谋划。

“现代农村是一片大有可为的土地、希望的田野”。如今,以家庭农场、农民合作社、农业企业等为主的新型农业经营主体,成为推动现代农业发展的重要力量。2022年,全国家庭农场、农民合作社分别达到390万家、222万个。农业社会化服务覆盖面积18.7亿亩次、带动小农户超过8900万户。

在总书记的关心指引下,我国农民专业合作社服务能力持续增强,合作内容不断丰富,发展质量进一步提高。农民专业合作社等新型农业经营主体已经成为带领小农户走上现代农业之路的主力军,在推动乡村振兴中发挥重要作用。

知多D

柏桥村:“荔枝之乡”的时代变迁

柏桥村面积约5.2平方公里,下辖18个自然村,隶属茂名市高州市根子镇,位于广东省西南部,地处我国荔枝主要分布的北纬18-29度之间。

荔枝树喜高温高湿。广东是我国分布荔枝最多的省,全省有80多个县市出产荔枝。柏桥村群山环抱,气候适宜,荔枝是这里的特色产业。

在柏桥村,荔枝种植面积达6800亩,占到村子面积的87%以上。柏桥村也成为了省级“一村一品”荔枝生产专业村,孵化出了国家级农业专业合作社1家,省级农业龙头企业1家,国家荔枝“一馆一圃一址”也落户该村。

得益于2017年建成通车的包茂高速公路,正处沿线的柏桥村搭上了产业发展的顺风车,这里的荔枝可直达内蒙古包头。2022年,村民人均收入约5.1万元。