原创 那城的城城 那一座城

深圳,有个人尽皆知的“中国油画第一村”,大芬村。

在这里,一百个达·芬奇,一千个莫奈,一万个梵高……早就不是稀奇事儿。

过去几十年,大芬从一个偏僻的小村庄摇身一变,成为名副其实的世界油画工厂。

每年超过五百万幅世界名画,经农民工的画笔和画商,从这里销往世界各地。

赵小勇,是大芬村的第二批油画民工。

他在这里画了近30年,临摹超过10万张梵高,成为了“中国梵高”的标杆人物。

当我们在巷子里的一栋老旧民房,见到他的时候,他正悠闲地煮着茶。

这是一个本不起眼的门房,铁门却被涂成油画色彩,艺术质感十足。

在大芬,这样的艺术气质,处处彰显。

特别的是,赵小勇给玻璃上贴了一张海报。

一个身穿背心的农民工,举着一张梵高自画像,抬头仰望,眼底冒星光……

那是几年前的他。

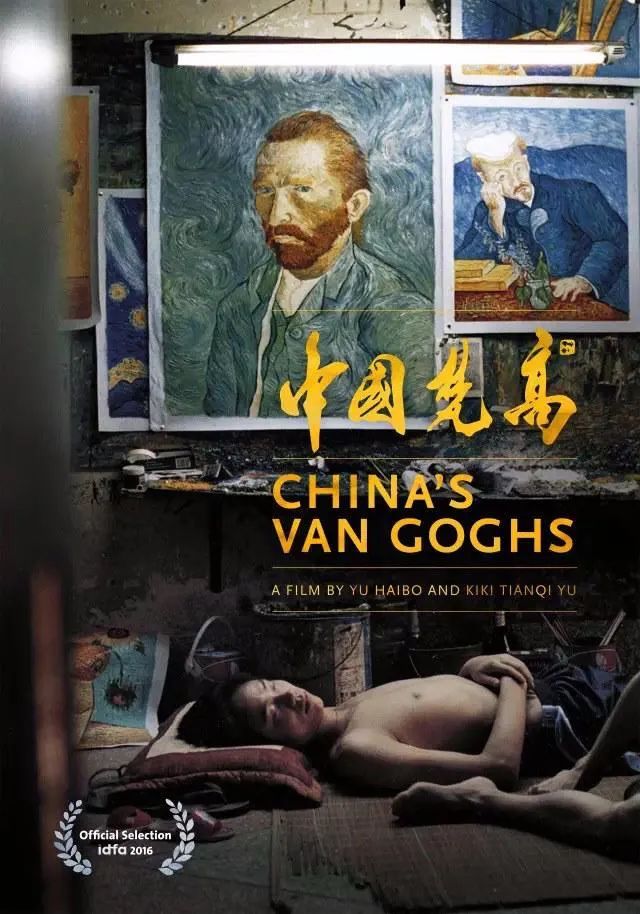

也是纪录片《中国梵高》里的主人公——赵小勇。

2003年,余海波来到大芬村,走进了赵小勇的“绘画工厂”。

几个光着膀子的中年男人,穿梭在狭小昏暗的走廊里,在满地颜料和画布之间井然有序、游刃有余……他被眼前震撼了。

但,这就是大芬村的普通日常。

2017年,余海波拍的大芬村纪录片在欧美上映,拿遍各个大奖。

这部影片,像一颗深水炸弹。

再次把深圳这个不大起眼的客家村落和赵小勇们,送到了世界的舞台之上。

原来在繁华的大都市,承担起全国70%油画产出的,居然是一个面积仅仅0.4平方公里的小村子。

更想不到的是,在村里像赵小勇一样的油画农民工,还有8000多名。

他们来自全国各地,以民工的身份闯荡深圳。

没有学历、技术和背景,更谈不上学过专业绘画。

他们拿起画笔,只是为了谋生而已。

他们涌入小小的大芬村,夜以继日地赶客户订单。

也只是,为了养家糊口而已。

以平均一天十几张的效率,练就了一身临摹的本领。

“可那又如何?现在,大芬因为疫情冷清了许多。画商少了,不少人离开了。一个朋友回老家开滴滴,现在生活也过得还不错。”

在赵小勇看来,画画是一辈子的热爱。

要留下,就要做一点改变,不然会被淘汰的。

说罢,赵小勇又开始给自己,画起了自画像。

01

从民工到画工

在深圳过的第一个生日,是20岁

带着家里凑的200块,19岁的赵小勇离开了湖南邵阳。

初到深圳,他和老乡们流浪了两个月。“大家三五成群,踩着单车,白天大街小巷找工作,晚上睡工地。”

两个月后,他终于靠打零工,赚到了在深圳的第一桶金——10天,工资35元。

那时进工厂或工地,几乎是所有民工的唯一出路。

初中就辍学的赵小勇,命运在无形之中给他开了一扇窗——

小学他的绘画天赋初显,拿着老师赠送的画册,常常半夜偷偷画画。

“没有办法啊,被父母发现不是打就是骂:不务正业,画画能赚钱吗,能生存吗,那是专业搞艺术的人做的。”

当初这些耳提面命,至今仍回荡在赵小勇的脑海里。

在深圳过完第一个生日,他进了几个工厂工作。幸运的是,在一个工艺品厂,一个菲律宾人相中了他的绘画天赋,提拔他为助理。

“这个工厂就很自由,5点下班,晚上还不用加班。有时拉着窗帘窝在寝室里,沉迷于画明星肖像。什么郭富城、黎明、刘德华,一画就画到了深更半夜。”

赵小勇笑着说道:“这就是我们那时的追星方式啊”。

不止追星,他还用画画追爱。

“那时认识一个老乡,她在很远的一个厂子。我给她画肖像,反反复复,画了又撕,撕了又画,画了大半个月,有一点点像了,才小心翼翼的拿给她……”

在厂子里快乐地待了几年,这时,他与油画,甚至梵高还八竿子打不着。

直到1996年底。

某一天,下班在宿舍沉迷画画的赵小勇,听老乡说在大芬村画画也能赚钱。

没过多久,他就辞职,第一踏进大芬村。

02

从画工到“中国梵高”

上百万幅世界名画在这里批量产出

在赵小勇来到深圳的前一年,画商黄江在罗湖区的黄贝岭办了一间油画工厂。

从香港接油画订单,招揽60多名画工聚集在600平米的画室里,分工临摹世界名画。

在当时全国范围内来说,都算是颇具规模的油画工厂。

画了两年后,房租飞涨,合伙人有了分歧,黄江决定另寻他地。

当时的大芬村,有农田,有耕牛,有鸡,有鸭,也有一些民房,整个村子总人口不到300人。

这样一个僻静的地方,不仅租金便宜,还非常适合搞画画。

于是,大芬村的第一间油画工厂诞生了。

最开始的画工,不过20多人,有的来自广州、东莞……而有的是旧工厂的徒弟。

他们都不是专业美术出身,只是有一点点绘画基础,稍微再培训一下,就能变成油画工厂流水线上的一员,负责铺底的铺底,负责上色的上色。

今天还在大芬村的黄江油画艺术画廊。

黄江懂经营,也有门路,能接得到稳定的订单,工厂的订单越来越大。

那时,几乎没有什么商业油画。

就这样,竞争少,订单多,数量从每个月几万张逐渐涨到了几十万张。

想靠画画赚钱生活的人,不约而同来到大芬村。黄江把大量的订单外放,分给小画商和画工们。

刚到大芬村的赵小勇,需要从零学起。

尽管绘画天赋有限,可是他对油画的制法和色彩,还相当稚嫩。

“我很幸运啊,当时和一个美院的老师住在一起,在他的指导下,学了大半年”,可以说,他大半只脚踏进了大芬村的油画江湖。

可是他来到大芬村很长一段时间里,买颜料买画笔,把钱都花光了,而且一幅画也没卖出去。

“我就出去推销,背着画去罗湖,去找画廊,实在不行就放到店里代卖。”

那个时候,没有多少人愿意画梵高,因为他的画太费颜料了。

“卖不出画的时候,突然感受了到梵高的苦难,100多年前他卖不出画,100多年后的今天,我画的他也卖不出”,倒有点像是跨时代惺惺相惜。

“别画梵高了吧?”有人这样规劝他,可是赵小勇对梵高渐渐生了执念。

中央电视台播过一部纪录片叫《梵高传》,画面还是黑白的。

图/纪录片《中国梵高》

“当时看完,很感动。原来他是这样一个人,他的生平,他的孤傲,他的渴望,他的追求……都让我决心一定要画好梵高”。

不知是该用固执来形容,还是该说皇天不负有心人。后来画梵高的人越来越多,他的画也越来越有市场。

赵小勇搬了家,在一栋四层都是画梵高的民房里。他的顶楼画室,不大起眼,却被一个香港画商看中,一次性给了他20笔订单。

“那是不同的20幅梵高的画啊。”在赵小勇心里这是一个希望的开始。

这笔订单他画了两个月,交货后却很忐忑,“这个客户是不是黄了”。

苦等两个多星期,BB机响了。从香港打来的。

这一次订单数量翻了四倍,变成80幅。“我当时高兴到不行,不愁生计了,全身心投入”。

后来,赵小勇把妻子接到了大芬村,让她也开始学习画画。

“忙不过来了,就让她从铺底开始,我画就更快。”80幅梵高,两个人合作,画了差不多三个月。

没多久,订单从300张,变到500张……赵小勇的“油画工厂”,开始小有规模。往后十年,这个来自香港的画商,给了他最大的安全感。

赵小勇画室。图/纪录片《中国梵高》

最多的时候,一个月累积达到了1300张。

赵小勇招了十多名徒弟,在画室里,大家就拿着画笔拼命干。

“我们吃住都在这个小屋子里,累了就地躺下。那张最经典的海报,就是我们最真实的日常”。

赶工的时候,时常画到半夜,最多一天画十个小时,几小时就能画一幅。夏天,微弱的日光灯下,颜料和汗水混合在一起。

唯一的慰藉便是那台收音机——

“一个心灵情感互动节目,12点开始,到凌晨两点,讲的都是打工人的心声。”

可以说,那个时候,大芬的巷子里没有熄灯的画室,基本上都在播放那个电台。

“当然,我们也没得选,香港的,广东的粤语节目我们外乡人,一般都听不懂。”

画画很辛苦,也很枯燥。

但凡心中没有一点热爱支撑,都很难坚持下去。

有个贵州的学生,因为喜欢画画来到大芬村,赵小勇开始教他。

那个时候也有欧洲的订单,小伙子第一个月很认真,第二个月开始坐不住,第三个月总是对着画长叹气,快要生无可恋了。

赵小勇很理解,“是啊,几个月都画同个稿子,一般人还真受不住。”

到现在他还始终记得,这个20岁的年轻人对他说:“老师,画画好枯燥啊,我宁愿去工厂里做搬运工,也不愿意坐在这里画了。”

第四个月,男孩偷偷走了。上了火车才敢发来信息,是道歉,也是道别。

2008年那场金融危机之后,香港的画商不再来订单。

庆幸的是。

第二年,一位来自荷兰阿姆斯特丹的画商,机缘巧合走进了赵小勇的工作室。

“天呐,这不就是一个梵高美术馆吗?”这是他走进画室的第一反应。

往后,这位荷兰的画商把订单都给了赵小勇。

03

从大芬到荷兰

寻找梵高,寻找赵小勇

画了梵高20多年,赵小勇开始寻找自己。

和当时荷兰画商走进这家店不一样,我们所见到的赵小勇工作室,不止有《向日葵》《星空》……还有一大部分赵小勇的创作,挂在店内最显眼的位置。

这些原创作品上,都写着签名ZXY。

右边墙上的那幅,是割下耳朵的梵高。

他说,想起梵高有太多的画面在脑海里,不再是临摹,而是用我的笔把心目中的他,一一画出来。图/赵小勇

再旁边那幅,是赵小勇的自画像。

梵高一生有36幅自画像。赵小勇也给自己画了自画像,从19岁到70岁。每个脖子都特意画的细长,这是一种昂扬向上的志气,不认输,不妥协,坚持自我。

搁在地上这一幅,是他故乡的那个村庄。

“这是最近才画完的,和以前相比,村子里两层小楼房做得越来越漂亮。你看,旁边公路也通了,我们家在这里……”赵小勇指着幅画,如数家珍。

这幅已经卖了,我问:“舍得吗?”

他说这幅原创,属于自己的家乡,也属于赵小勇。

有人欣赏,它就值得。

毕竟家乡刻在心里,画笔在手上,还怕什么呢。

在画廊里还有一幅作品,意义非凡。

这个场景,发生在阿姆斯特丹的街头。

从画梵高的那天起,赵小勇就有一个心愿,去看一次真正的梵高。尽管他曾经在梦里,与梵高相见,但梦醒之后,一切还是虚无缥缈。

2014年,受到那位阿姆斯特丹画商的邀请,他终于坐上飞机,飞往荷兰。

去到梵高的故乡,走他曾走过的街道;去他曾坐过的咖啡馆;在博物馆,看真正的梵高的画;到他的墓地去祭拜……

在梵高咖啡厅,赵小勇展示了一把自己高超的画工。

他找到梵高当年作画的位置。

一开始还有点胆怯和犹豫。于是,他一口气干了瓶啤酒,借着酒劲儿,不到半个小时就画好了《夜间咖啡馆》,引得外国人围观,连连称赞:“你比梵高还要厉害啊。”

这时,旁边一个小女孩将手里的玫瑰花,送给了他。

图/赵小勇

当他远远的第一眼看到自己的画,被挤挤挨挨地挂在店里供游客随意挑选,眼神瞬间失了神。

这不是画廊,也没有橱窗,只是一个纪念品店。原来他的画这么多年,都被当作“特产”买走。

图/纪录片《中国梵高》

尽管失落,但去梵高博物馆时,赵小勇仍充满期待。

“那扇门打开的时候,最先看到那幅自画像,因为那是我画的最多的。我很激动,也想去摸,就是隔壁的保安太庄严肃静了。”

走《向日葵》面前,赵小勇凑上去,看得无比细致入迷。

“梵高的画,原来没有章法,没有规律。你看,他在下这一笔的时候,一定夹着犹豫和纠结……这才是梵高的味道”。

那时的赵小勇才明白,那几十万幅临摹的《向日葵》也终归比不过眼前的这一幅。

他半蹲在空荡荡的街头,无助且渺小。

待到天色渐暗,夜幕降临,黑暗吞噬了这一切。

图/纪录片《中国梵高》

也无形中吞噬掉了他心中,曾经有过的自豪和骄傲——

“我是画梵高最多的人……我画梵高的水准,也是数一数二的……”

回国前,他去了梵高的墓地。

蹲在碑前,静默了许久。

放了三只青苹果和三根烟。他用中国人的方式,致敬这位一百年前最伟大的画家。

图/纪录片《中国梵高》

04

在黑暗里仰望星空的人

终于找到了自己的那片星空

从荷兰回到大芬,赵小勇开始怀疑自己。

是啊,你画的那么好,可是当别人问起作品的时候,他一时无语凝噎。

此后,他决定画自己的内心。

他回到家乡,回到小村庄,开始给母亲画肖像。

画村里他从小跑过的那条小路;画自己的美术启蒙老师;画他心目中的梵高。

去写生,去上海、浙江……去看不同的美术世界。

图/纪录片《中国梵高》

纪录片播出后,赵小勇真正的火了,大家都知道他是“中国梵高”。

后来他上电视做访谈,带着一幅原创作品去现场,也在现场临摹了一幅梵高。

“当时主持人说了一句,让我印象深刻的话。她说,我现在正式称你为深圳本土画家,赵小勇。”

“深圳本土画家”这几个字的分量,远远超过了那个响亮的“10万+”。

大芬村,是赵小勇的第二故乡。

回想起自己第一次去海边,“我看着大海幻想,深圳这个地方好美啊,安个家就好。”

那时,每个来到大芬村的人都在拼命做订单,拼命画画,为了赚钱,为了活下去。

“哪有时间顾及艺术,又哪有资格谈论艺术呢?”

今天的大芬村,不再那么热闹喧嚣。

今天,梵高依旧还是梵高。

可赵小勇们,开始跳出梵高的"临摹法则"。

街头巷尾,画画的人、买画的人、散步的人、买菜的人……油画已经融入大芬的生活,成为大芬的一部分。

留下来的画工们,在努力推着大芬村前进。

“它不应再是山寨油画的代名词。”

“因为,大家在做生意,也在做原创。”

对于赵小勇,大芬有他一生都割舍不掉的情谊。

这里的街道,这里的绘画,这里的人生;

他是这里几十年的见证者,也是承载者。

虽说,那些年,画画是为了生活。

但生活本身,何尝不是一种艺术呢。

正如法国的一个商报记者,来到画室的时候说的那一句:“这里的人,这里的一切,本身就是艺术。”

——

走访结束,离开时。

不远处的街角,有个男人坐在狭窄的楼梯口前。

邀请我们过去参观。

他叫李文,是一位铁线艺术家。

小小几平米的楼梯间,堆满蜜蜂、蚂蚁、金鱼……

还有一只会转的地球仪。

一根铁丝,千变万化,栩栩如生。

他说:"我就放在这里展览,敞开门,欢迎所有人。"