近年来,全国各地城市政府围绕高质量发展开拓创新、先行先试,探索出了不少行之有效的发展路径,一批具有代表性、开创性、示范性的创新案例脱颖而出。“集群智库城市创新案例课题组”以城市为样本,秉承实效性、原创性、借鉴性为评价原则,聚焦城市、研究城市,总结、提炼城市政府创新发展、高质量发展的模式和经验,汇编为《中国城市高质量发展创新案例研究报告(2021)》,并于2021年5月21日在太原市举办的[2021中博会]“产城中国市长论坛”上权威发布,为全国城市高质量发展提供可推广、可借鉴的经验。集群智库官方公众号将分期刊载所有入选案例,以飧读者。

中国城市高质量发展创新案例之二十四

潜江市:构筑小龙虾全产业链,打造优势特色产业高地

一、基本情况

潜江市以小龙虾产业为主导产业,完善全产业链,创新发展模式,经过二十年的培育和发展,小龙虾产业已形成集科研示范、良种选育、苗种繁殖、生态养殖、加工出口、健康餐饮、冷链物流、精深加工、节庆文化、产城融合等于一体的产业融合发展格局,成为富民强市的第一特色产业、转型升级的第一示范产业、“接二连三”的第一综合产业。

二、创新要点与主要做法

潜江打造了全国农业产业化经营的成功典范,究其原因,小龙虾产业的发展有着一个完整的体系,内外因素综合影响,环环相扣,缺一不可。

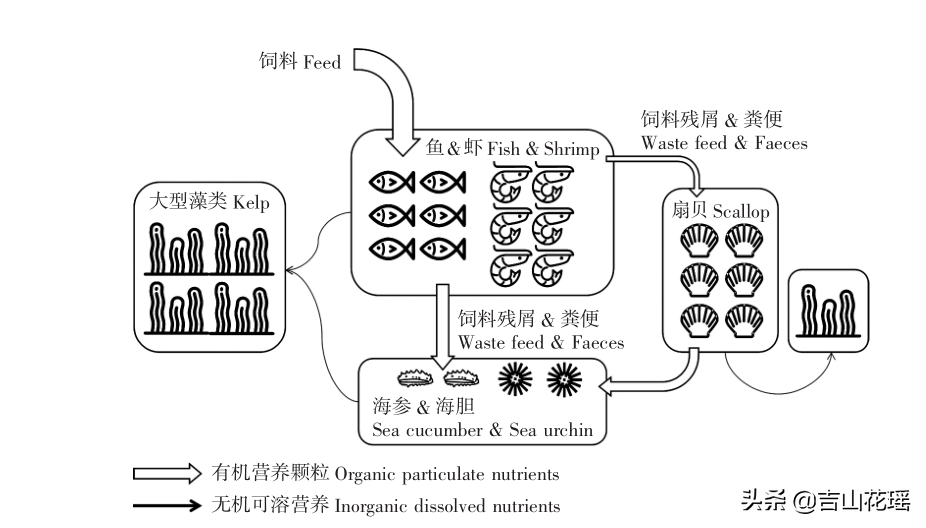

(一)科技推动,探索“虾稻共作”种养新模式

潜江市是“虾稻连作”的发源地。2001年起步,到2008年发展到1.2万公顷。2010年开始,潜江市农业、水产科技人员在原有模式基础上进研究探索,创新发展出“虾稻共作”生态种养高效模式,实现了“一水两用、一田双收、稳粮增收、一举多赢”的目标。“虾稻共作”模式,每公顷可产小龙虾3000千克、水稻9390千克,每公顷净收入6万元以上,比单一种植中稻增加4.5万元以上,比“虾稻连作”增加2.7万元以上,小龙虾养殖带动农民人均增收近千元。“虾稻共作”现已成为潜江市发展最为迅速、最具特色、最有潜力、农民增收最明显的富民产业,被誉为“现代农业发展的成功典范,现代农业的一次革命”。

(二)政策促动,壮大“虾稻共作”基地规模

潜江市围绕“培育大产业、建设大基地、争创大品牌、做好大服务、促进大发展”的目标,先后出台了《关于加快潜江龙虾产业升级发展的实施意见》、《关于大力发展“虾稻共作”模式,进一步推动小龙虾产业发展的实施意见》等文件。市财政每年拿出1200多万元对发展“虾稻共作”给予奖励,鼓励种养农民、家庭农场、合作组织、龙头企业等建基地,壮大基地规模。对实施“虾稻共作”改造的农田,按照每公顷600元的标准实行“以奖代补”。同时,用于整合小农水、国土整治、农业综合开发、新农村建设、国家现代农业示范区高标准农田建设等的财政支农资金达2.8亿元以上,支持农田标准化改造,加快“虾稻共作”基地建设。截至2016年初,全市稻田综合种养面积达2.1万公顷,其中“虾稻共作”1.33万公顷,高标准建成5个万亩以上的连片基地,26个千亩以上的连片基地。

(三)龙头带动,拓展虾稻发展空间

潜江市现有小龙虾加工企业十几家,年加工能力30万吨以上。华山水产食品有限公司率先开创“华山模式”,在赵脑村流转1.2万亩土地并整治为220个单元,将虾稻共作标准单元向农户发包,通过“反租倒包”,实行“企业+基地+合作社+农户”标准化经营模式,构建了“三权分置、土地流转、农民参与、互利共赢”的新型农业经营体系。同时,公司从精深加工入手,成立华山博士后工作站,加快甲壳素及其衍生品的研发,延伸小龙虾产业链,提高小龙虾产业竞争力和产品附加值。湖北莱克水产食品股份有限公司投资3亿元,建设面积760公顷的国家级小龙虾良种选育繁育中心,建立院士专家工作站,创立潜江市小龙虾创新团队,解决小龙虾苗种问题。湖北虾乡食品股份有限公司把“虾稻共作”生产的优质、生态、无残留大米,运用现代营销和信息技术融合到品牌宣传、包装设计中,对“虾稻共作”生产的水稻实行加价收购,让利于民。通过龙头企业的带动,拓展“虾稻共作”的发展空间,提升小龙虾、“虾乡稻”大米品牌档次,促进“虾稻共作”快速发展。

(四)部门联动,解决小龙虾产业发展实际问题

潜江市坚持“各炒一盘菜,共办一桌席”,上下左右整体联动,分工协作密切配合,做好发展“虾稻共作”服务工作。把“虾稻共作”与绿色食品产品认证对接,组织标准化生产。农业、水产部门完善技术服务体系,做好技术培训、技术指导、咨询与跟踪服务等工作,及时解决农民生产过程中出现的问题,全程做好计划财务预算、项目申报、监督和跟踪管理、绩效评价等工作。水务部门科学调度水利资源,确保“虾稻共作”基地冬季水源有保障。财政部门把“虾稻共作”“以奖代补”政策纳入常态机制,给予长期扶持。电力部门优先搞好“虾稻共作”基地电力配套建设。交通部门优先完善“虾稻共作”基地道路改造升级。潜江中银富登村镇银行在全市推行欣农贷——虾稻共作产品贷款业务,解决农民发展“虾稻共作”资金困难的问题。中国人保财险公司在湖北省率先开展小龙虾养殖保险业务,面积达到1333公顷,提高了农民发展“虾稻共作”的抗风险能力。

(五)培育中介组织,不断健全服务体系

按照“政府引导、民间组织、市场运作”的方式,成立了潜江市水产品产销协会、湖北小龙虾产业协会、潜江楚江红小龙虾养殖合作社、潜江“虾乡稻”大米加工协会等88家水产品(小龙虾)、水稻(大米)种养、收储、加工、销售、物流等中介服务组织,覆盖全市,有会员2.5万余人。中介组织的发展壮大为企业和农户建立了纽带,密切了龙头企业与农户的利益联结关系,带动了企业增效和农民增收,促进了第二、第三产业的迅速发展。

(六)做强餐饮,努力发展第三产业

潜江市采用当地产的淡水小龙虾为原料,以特有的“油焖”烹饪方法制作的“潜江油焖大虾”,2011年被中国烹饪协会授予“中国名菜”称号。潜江市现有小龙虾餐饮店大小千余家,每年接待国内外游客60余万人次,其中“小李子”、“利荣”、“虾皇”等餐饮企业是最为突出的代表,日接纳食客可达2万人。近年来,一个庞大、完整的小龙虾餐饮链在潜江迅猛崛起,从采购、清洗、烹饪、调料加工、外卖包装盒到吃龙虾用的围兜、手套等应有尽有。潜江百姓在小龙虾产业链中“就龙虾业、吃龙虾饭、发龙虾财、享龙虾乐”,获得了实实在在的利益与回报。

(七)品牌驱动,提升产业综合实力

潜江市牢固树立“品牌”就是市场,品牌就是生产力、竞争力、软实力”的理念,加强“潜江龙虾”鲜活品牌;“良仁”、“楚江红”等小龙虾加工品牌;“虾乡稻”、“水乡虾稻”等优质大米品牌的培育、认定、宣传、保护与推广,不断提升“虾稻共作”产品品牌的内涵和美誉度。2012年“潜江龙虾”地理标志证明商标在国家工商总局注册成功,2013年“潜江龙虾”获得农业部农产品地理标志认证。“良仁”牌商标成为中国驰名商标,“楚江红”小龙虾荣获“第九届中国国际农产品交易会金奖”。2013年中国烹饪协会授予潜江“中国小龙虾美食之乡”称号。“虾乡稻”大米获第十一届中国优质稻米博览会“金奖大米”,并通过绿色食品认证。

(八)严控质量,确保小龙虾产业健康持续发展

积极探索和建立小龙虾从繁殖到种养、加工、餐饮等各个环节的技术标准规范和质量控制体系。由潜江市主持起草的《克氏原螯虾人工诱导繁育技术规程》、参与起草的《克氏原螯虾虾稻轮作养殖技术规程》已成为湖北省地方标准,主持起草的《潜江龙虾虾稻共作养殖技术规程》已由中国渔业协会发布实施,起草的湖北省地方标准《潜江龙虾虾稻共作技术规程》已进入专家评审阶段。

潜江市以创建全国龙虾标准化养殖示范县为契机,制订和完善《水产养殖用药管理实施方案》,以多种形式开展科技入户工作,并建立水产养殖登记制度、处方制度、用药记录制度、休药期制度、渔药准入制度等5项制度。实施产地环境、投入品、生产过程全程监控,切实落实小龙虾生产、收购、储运、加工、包装、销售各环节的质量安全监管责任。

潜江市建立了市水产品质量安全监管平台,建设了水产品质量安全准出标准化示范基地,建成了集水产品质量安全追溯、渔业环境监管、水质在线监控和水生动物病害远程诊疗“四位一体”的水产品质量安全追溯系统。引导龙头企业推行ISO9000质量管理体系认证和HACCP食品安全保证体系认证,鼓励企业建立GAP生产体系和产品质量信息追溯系统。加强对小龙虾产品质量日常安全监管,确保全市小龙虾产品质量安全可控、来源追根可溯,实现小龙虾产业健康持续发展。

(九)强化“互联网+”思维,打造小龙虾产业升级版

以“打造中国最大的龙虾电商平台,建设全球龙虾网购中心”为目标的中国虾谷网、潜江潜网电商等电商企业,定位于建设“互联网+小龙虾+虾乡稻”的垂直电商平台,实施B2B/B2C和线上线下(O2O)结合模式,线上平台订购,线下市场派送,保障小龙虾、虾乡稻米迅速走向全国、卖向世界。目前,互联网销售产品与服务项目包括鲜活虾、苗种虾、熟食虾、加工虾、虾乡稻系列大米、餐饮预订、技术咨询、信息交流、产品研发等。现已完成平台的订单系统、支付系统和详情页面建设,国内注册用户达60余个。产品实行统一包装、统一品牌、统一宣传,质量可全程追溯。省内订单当日送达,省外次日送达,边远地区24小时送达。

(十)以节会友,不断提升潜江知名度

潜江市从2009年举办首届龙虾节至今,已成功举办了十届龙虾节,通过举办节会,极大提高了潜江的知名度,产生了巨大的节会效应、宣传效应、集聚效应和带动效应。其作用在于发展特色产业,促进农民增收;做响龙虾品牌,擦亮城市名片;推动产业升级,加快经济转型;搭建发展平台,促进招商引资等。以此加快潜江市城镇化建设,推动餐饮等服务业提档升级,促进旅游产业快速发展。

三、借鉴价值

潜江聚力构筑小龙虾全产业链,真正把优势特色产业打造成百年长青产业、千亿集群产业、万户致富产业,为实现乡村全面振兴提供了支撑,为推动高质量发展做出了示范。该案例将助力更多农业大市(县、区)向农业强市(县、区)跨越。