1983年,也就是四十年前,周珏良(1916—1992)先生发表论文《河、海、园——〈红楼梦〉〈莫比·迪克〉〈哈克贝利·芬〉的比较研究》。这是他一直希望探索的普遍诗学的领域。只是,如王佐良在《周珏良文集》序中遗憾道出的,“许多事在他似乎只是刚开了一个头”。周珏良并不执着于著述,我们想要了解更多他在学问人生上的洞察感悟,还须回看他在20世纪的优游历程。

北京外国语大学的前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文大队,后发展为延安外国语学校。1949年以后,学校归外交部领导,后更名为北京外国语学院。其实除了延安的传统之外,清华外文系的传统,在北外,特别是英语语言文学方面也有着重要的影响。王佐良、许国璋和周珏良等闻名全国的教授都是清华大学外文系的毕业生。

我在北外求学期间没有见过周珏良先生。只是听英语系的同学说,珏良先生不仅英文好,也是一个特别有学问、有风度的教授。那时候我对佛教产生了浓厚的兴趣。经北外中文系一位老师的介绍,我经常去位于西四的广济寺读佛经,并在那里认识了周绍良先生。广济寺是中国佛教协会的所在地,我在佛教协会的图书馆也看到了多种“周叔迦居士赠书”,但我却从来没有把这些同周珏良先生联系在一起过。

2004年,我在研究卫礼贤的过程中,发现他不仅将中国的经典翻译成了德文,同时也将德国哲学译介到了中国。1914年的时候,他与一位名叫周暹的中国人合作将康德的《人心能力论》(1797)译成了中文。后来我在影印本的《人心能力论》(1987)署名周珏良的手书后记中,知道周暹是周叔弢先生的名,这才真正将北外那位英语教授周珏良与周叔弢之子联系在一起。

珏良先生的一生,犹如一部中国现当代的历史。他1916年生于天津,出身于显赫的建德周氏家族:曾祖父周馥官至两广总督;祖父周学海为光绪年间进士,一生淡泊功名,唯好读书,尤喜钻研医学;父亲周叔弢是实业家、古籍文物收藏家。珏良早年上完私塾后,毕业于天津南开中学,之后在清华大学和昆明西南联大外国语文系学习。抗日战争胜利后的1946年,珏良回到母校担任讲师。作为清华培养的青年才俊,珏良与王佐良、丁则良和王乃樑一道被称作“四良”。1947年他考取了公费赴美留学生,到芝加哥大学攻读英国文学。1949年回国,在华北大学进行了短暂的政治学习后,从1950年开始他就一直在北京外国语学院任教。在朝鲜战争后期的1953年,他赴朝鲜担任过开城停战谈判的翻译。

从珏良先生留下的文字中,可以看出真正对他产生影响的有两个人,一位是父亲弢翁,另一位是他在西南联大的导师吴宓。

珏良先生在《周叔弢先生的版本目录学》《我父亲和书》以及《〈自庄严堪善本书目〉后记》三篇文章中,对其父弢翁的藏书做过系统的研究。他认为,按照清代诗人洪亮吉在《江北诗话》将藏书家分为考订、校雠、收藏、赏鉴、掠贩五种的说法,弢翁继承了传统,且远绍乾嘉年间的顾千里、黄尧圃。珏良在另一篇文章《自庄严堪藏书综述》中举例提到了弢翁所藏西文书中的英文书,文学方面,包括《新会校会注会评本莎士比亚全集》,以及关于莎士比亚文法、词汇、传记等等的著作,还有许多教学用莎氏全集注释本,斯宾塞和弥尔顿的全集和分册注释本等等。此外还有很多丛书,如《人人书库》《家庭大学丛书》以及《司各特书库》。珏良说:“我少时从翻阅这些书中得益不浅。”

正是家庭藏书的耳濡目染,让珏良开始对英国文学产生了兴趣。作为真正启蒙教师的父亲,对珏良后来选择英国文学作为自己毕生的事业,起到了决定性的作用。

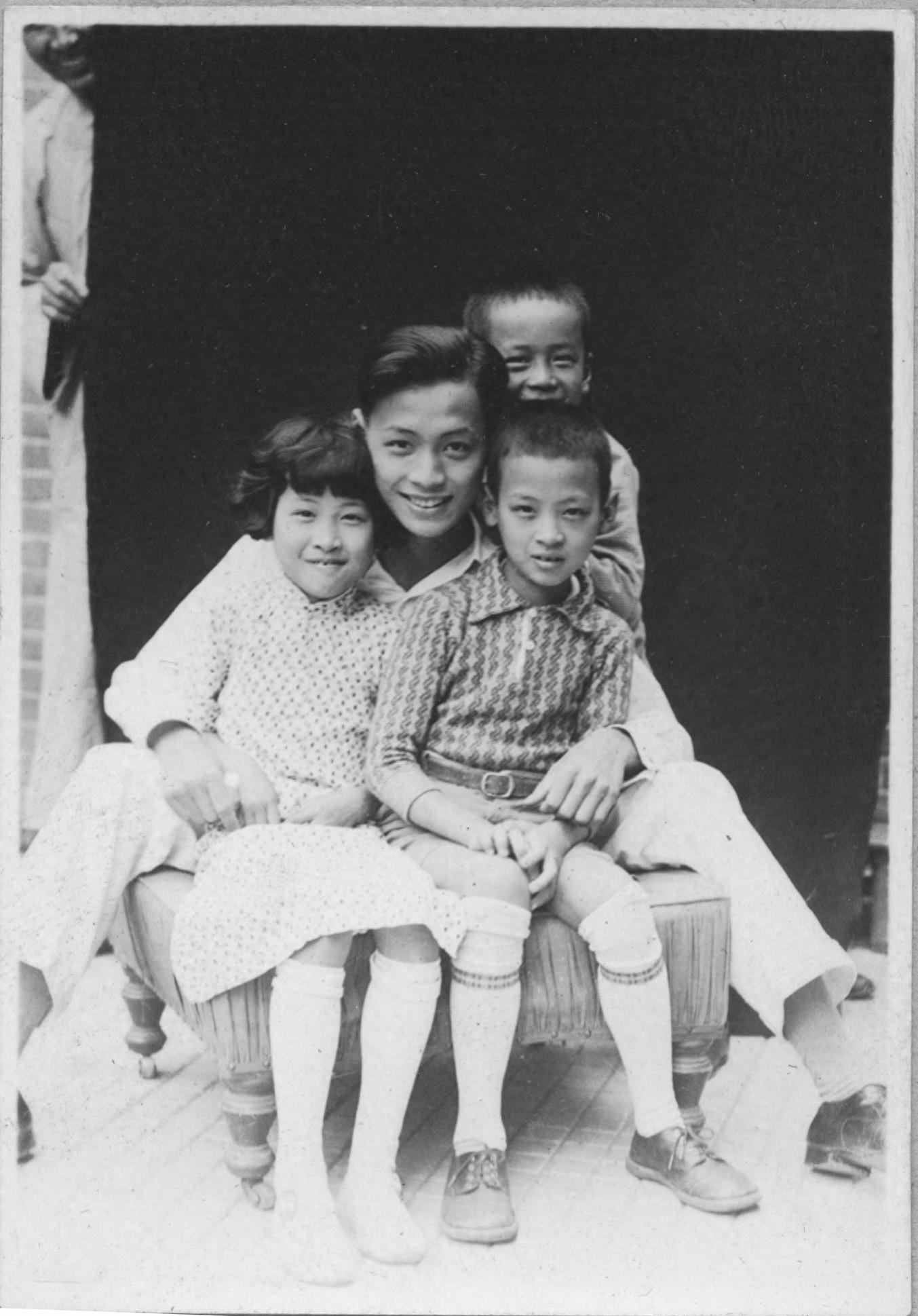

珏良先生与最小的三个弟妹周耦良、周治良、周景良,约摄于1930年代初

珏良的另外一位人生导师是吴宓,他们最初相识于1935年的秋天,珏良考入清华大学外文系的时候,是经他的堂兄周熙良介绍的。后来他们熟悉起来,吴宓经常将书借给珏良和他的同学李赋宁。1940—1941年珏良在昆明的西南联大做研究生,吴宓成了他的导师。珏良认为,吴宓先生不仅为人笃实诚恳,在做学问方面也朴实无华,“从不作架空之论,更无哗众取宠之心”。珏良提到在清华的时候,吴宓曾开设“英国浪漫诗人”的课程:“他着重讲时代背景、诗人生平、诗的本事和思想内容以至英诗的格律,而独少谈起诗的审美方面。当时我觉得这样讲法太枯燥乏味,颇不满意。后来知识渐长,又到国外大学求学开了眼界才知道在新批评派盛行之前,这是文学的传统教法,体会到它自有长处。”珏良特别服膺于吴宓有关文学变迁的论点:“文学之变迁多由作者不摹此人而转摹彼人,舍本国之作者而取异国为模范,或舍近代而返求之于古,于是异采新出,然其不脱摹仿一也。”这不仅仅适用于某一国的民族文学,同时也适用于比较文学。珏良认为,吴宓同样是中国比较文学的开创者,他的《〈红楼梦〉新法》便是通过与英国小说的比较来认识《红楼梦》一书的特点。而吴宓的论点,在珏良后来的英国文学研究、比较文学研究中都有所体现。

珏良先生的身上带着一种旧时代的贵族气,从他不同时期的照片可以看出,他怀旧而又羡新,享受生活而又情愿投入到新时代的潮流之中去。学生曾回忆他“脸上总挂着一丝若隐若现的微笑”,我一直觉得他微笑的背后,其实内心一直带有完成某种使命的坚毅。按照佛教中观学派的说法,我们能看到的珏良先生的一生,许多经历,只是由于经验或习惯所观察到的事物习性而已,是所谓的俗谛。而从究竟处体验珏良的内心世界,才是第一义谛。

珏良先生1950年进入北外任教——当时的北外还在颐和园旁边的西苑,他们一家人只能挤在一间不足10平米的曾经做过兵营的排房之中;1958年北外搬入魏公村的新址后,他们一大家子也只能住在一套三居室的房子中。前些天我在读珏良先生的夫人方缃(1920—2020)女士的回忆录,她写道:“1986年学校落实政策,为他调整了宿舍,年已70岁的珏良居然得到了一间宽敞的完全属于自己的书房,喜出望外。……他非常爱自己的书房,取名‘书巢’,并把它当成自己的号,写点什么偶尔用以署名。……在书巢中随心所欲地翻出自己喜好的书籍、字帖、墨砚之类浏览观赏,有时情之所至,磨墨写上一两帖诗词书法。”《书巢》是陆游的名篇,文中生动而幽默地表现诗人嗜书如命、与书俱生的人生状态。陆游所谓“吾室之内,或栖于椟,或陈于前,或枕藉于床,俯仰四顾,无非书者”,这其实也是珏良先生的理想。

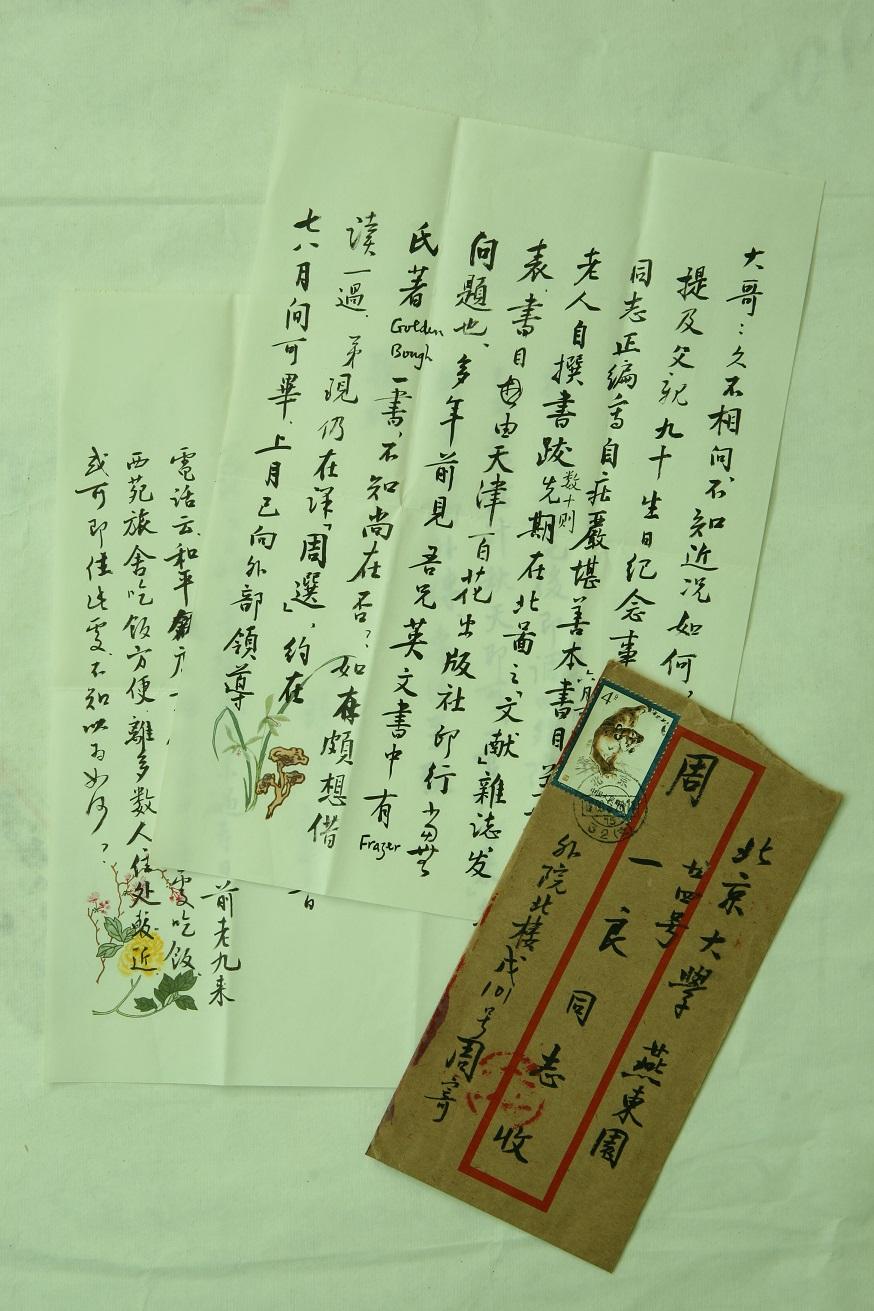

可居室藏1980年5月25日周珏良寄大哥周一良函,谈及《自庄严堪善本书目》出版进展

在比较文学方面,珏良先生的论文《河、海、园——〈红楼梦〉〈莫比·迪克〉〈哈克贝利·芬〉的比较研究》是非常具有代表性的。珏良认为,尽管曹雪芹、梅尔维尔和吐温所处的时代完全不同,但在他们各自的著作中,密西西比河、海和大观园却构成了内部世界与外部世界冲突的戏剧性场面。他希望通过对不同国家不同时代的作品做更多的归纳研究,“应当能发现更多共同的艺术结构原则,甚至达到建立某种普遍性的有使用价值的诗学”。这一研究其实已经直觉地打开了费正清“冲击—回应说”的理论格局。

即便在他的专业研究领域,珏良先生也没有大部头的论著或翻译。一直到他晚年撰写的《英诗选译》,他也只是细致分析了庞德、华兹华斯、拜伦、蒲柏、莎士比亚、济慈、艾略特的八首作品,分别以《以最短的开始》《一首清新含蓄的抒情诗》《咏美人诗》《诗可以不言志》《无韵的诗》《美妙的咏物小诗》《以俗为雅之诗》《墓铭——诗的变体》为题,通过诗人的生平、时代背景、诗歌的主题以及中英诗的对比,既讲解了语言、格律,又阐明了旨趣。正因为珏良先生没有追求宏大叙事的野心,他才能像诗人一样准确地向中国读者传达英诗中的审美和情调。

珏良先生的文章之所以有意义,让人读起来觉得有意思,最关键的一点是他不断在进行中西诗学的比较,而不是用本质主义的方式下结论。在《中国诗论中的形式直觉》一文中,他先后列举了宋代诗人陈与义所说的“生”于“眼底”而有待“安排句法”的《春日诗》之一;济慈的那篇在星空中的崇高的诗篇“huge cloudy symbols”(巨大而朦胧的象征);陆机那“情曈昽而弥鲜,物昭晰而互进”的境界;刘勰的“吟咏之间吐纳珠玉之声。眉睫之前,卷舒风云之色”的状况;蔡邕所论在书法中要“先散怀抱,任情恣性,然后书之”;苏东坡论文与可画竹之“胸有成竹”;陈师道谓“渊明不为诗,写其胸中之妙也”;20世纪现代音乐的传奇人物斯特拉文斯基谓音乐创作中的“the intuitive grasp of an unknown entity already possessed but not yet intelligible”(对已达到但尚不清楚的一种不知名物的直接掌握);以及他在芝加哥的教授克兰所谓的写文章要有“subsuming form”(统帅一切的形式)等,他通过中西诗歌、绘画乃至音乐的会通,提出用“形式直觉”来替代诸如“神思”“韵味”“沉郁”“顿挫”等传统文论的范畴。除了中国的诗词,他也提到19世纪英国著名批评家阿诺德分析当时英国诗作的时候,也会用到这一分析形式。“我认为把‘形式直觉’作为中国诗论的一个特点,掌握住这一点以研究中国诗论就不会发生那种通常的误解。”

正因为珏良谙熟中英两种诗学、两种文化,因此他不论对英语文学还是中国文学,都会有创造性的认识。他曾分析过用新批评派评论家利维斯的方法来解读雪莱的诗——“用一个时代的诗感来读另一个时代的诗”,他认为是非常有意义的一件事。同时他也指出,使用中国传统的诗感来读雪莱,也是可以接受的,“因为它能容忍很大的朦胧、模糊”。

《周珏良文集》

王佐良先生曾经说,珏良先生的“不可及处很多”。珏良先生去世前曾经把自己的文字整理成《周珏良文集》共计50万字,不过是600多页的一部著作而已。但其中很多篇都是值得我们今天依然用心去阅读的。

尽管珏良有诗人的气质,也有一颗诗心,但他从上大学开始便“一心想当学者,不搞创作”,与他的同学、后来的妹夫穆旦(查良铮)走了完全不同的路。他在讲到穆旦的《智慧之歌》时引用了其中的一段:

但唯有一棵智慧之树不凋,

我知道它以我的苦汁为营养,

他的碧绿是对我无情的嘲弄,

我诅咒它每一片叶的滋长。

之后,珏良如是评论道:“这智慧之树是以苦汁为营养,是嘲弄人的,也是可诅咒的,可是它又是不凋的,碧绿的,不断滋长的……。”

珏良去世后,大哥一良写道:“……其专业是英美文学,而中国文学修养也很好,并擅书法。他生性懒散疏放,有诗人气质,嗜好甚多。……我为他写了一副挽联:‘生也优游,去得潇洒;诗精中外,书追晋唐’。”

珏良先生在晚年的时候谦虚地说:“数十年来我是翻译界中一个打杂的,口译笔译,政治文学,外译中,中译外都搞过,都没有专门搞,又因为对文学理论有兴趣,因之对翻译理论也经常注意,可也没有专门搞过。”其实,不论在翻译还是在研究上,珏良先生都对中国传统文化与英国文学传统做了极好意义上的结合,正是在这一结合之上,他对中国文化和西方文化都有一种隔岸的洞察。更难能可贵的是,他在此基础之上,有着对文学和人生的彻悟。

![张晓旭:开英语培训学校赚钱[致富经]](https://www.aipiwu.com/assets/addons/cms/img/noimage.jpg)