在至今近70年的时间里,几乎所有影响过世界文坛的作家都接受过《巴黎评论》的访谈。很多作家也都期待着能够接受一次能刊登在上面的采访。

对于文学爱好者来说,翻看《巴黎评论》无疑是一种乐趣,它不仅可以近距离感触到一位作家,更重要的是,即使从《巴黎评论》的那些翻车的采访中,我们也能够感受到作家的性格以及更重要的——评论与采访的有限性。相比于那些成功却略显中庸的采访,那些翻车的提问或许更能从另一个侧面呈现艺术创作的本真。

近期,《巴黎评论·作家访谈7》中译本出版(美国《巴黎评论》编辑部 编,唐江 等译,人民文学出版社·99读书人,2022年7月),我们基于这一册和此前已出版的几册,聊一聊《巴黎评论》杂志刊登的一些“翻车采访”。这并非是指某一篇采访整体上都翻车,而是其中有失败的提问、对话。作者是同样做作家访谈的文学记者宫子,且从他的失败聊起。

到底有多少作家想骂记者蠢

以作家访谈为故事结构的电影《旅行终点》(The End of the Tour 2015)。

同样身为文化媒体工作者,我当然明白每一次对作家或艺术家的采访都不是易事——除了必需的所谓“做功课”之外,最致命的还是每个优秀的作家与艺术家都有着个人的气质。如果对话双方气质不合的话,那么无论做多少功课,几乎都不可能呈现出一篇精彩的采访来。很幸运,我在这两个方面都有着值得拿出来说一说的翻车经历。

“做功课”方面,翻车的是一次对台湾作家张大春的采访,在那之前我从来没看过他的书,主编就直接把活派给我了,说是要锻炼锻炼我(通常领导们说锻炼锻炼的时候,他们要做的事情其实是折腾折腾)。就三四天的时间,我随便读了几页他的作品,查了点资料,就傻呵呵地背着书包去出版社采访了,结果刚问了两个问题,张大春就丧失了所有耐性,直接说这个采访不做了吧,然后我就被赶了出去。那时候我才刚刚入职,这次失败差点直接让主编把我给开掉了。

安妮·卡森专题。

另一次失败的采访则更让我有一种有心无力的感觉。那是一次对安妮·卡森的采访。说实话我很喜欢她的诗歌,但很遗憾除了感性的喜欢之外,她诗歌中关于古希腊思想及诗歌文本的构建这些主题我完全说不出话来,这是很需要古典诗歌和学术研究基础的。我是真的硬着头皮读了好几篇论文,最后才勉强结结巴巴地列出了几个问题。安妮·卡森对任何采访的回复都是相当简洁的,通常是回复几个词,顶多一个句子,即使如此,在给我的采访回复中还是能肉眼可见卡森本人的嫌弃,尤其是当我一次次问其他诗人对她的诗歌影响的时候,她直接反问我,“你就对我模仿过哪些诗人这个问题这么感兴趣?”

对此,只能说是气质不合的无能为力,即使再给我一次机会,让我准备整整一个月,估计结果依旧是如此——除非我回到大学重新念一个古希腊文学的专业。

或许是这些失败的经历,让我对同样失败的采访提问有了强烈的兴趣。首要的一点是,我们总是在强调采访的“深度”——然而,这个深度到底指什么。

关于这个问题,读了越多的采访,就越能发现,其实“深度”是一个完全无法统一定义的概念,通常采访的深度指的仅仅是一种提纯式的发问,在文学采访中有些类似于考试的阅读理解,抓住文本研究中的某些命题然后向作家提问。也许对某个类型的作家而言,他们可以对此类问题侃侃而谈,从而配合记者完成“深度的采访”,但我相信对大多数作家而言,他们很难忍受这一点。

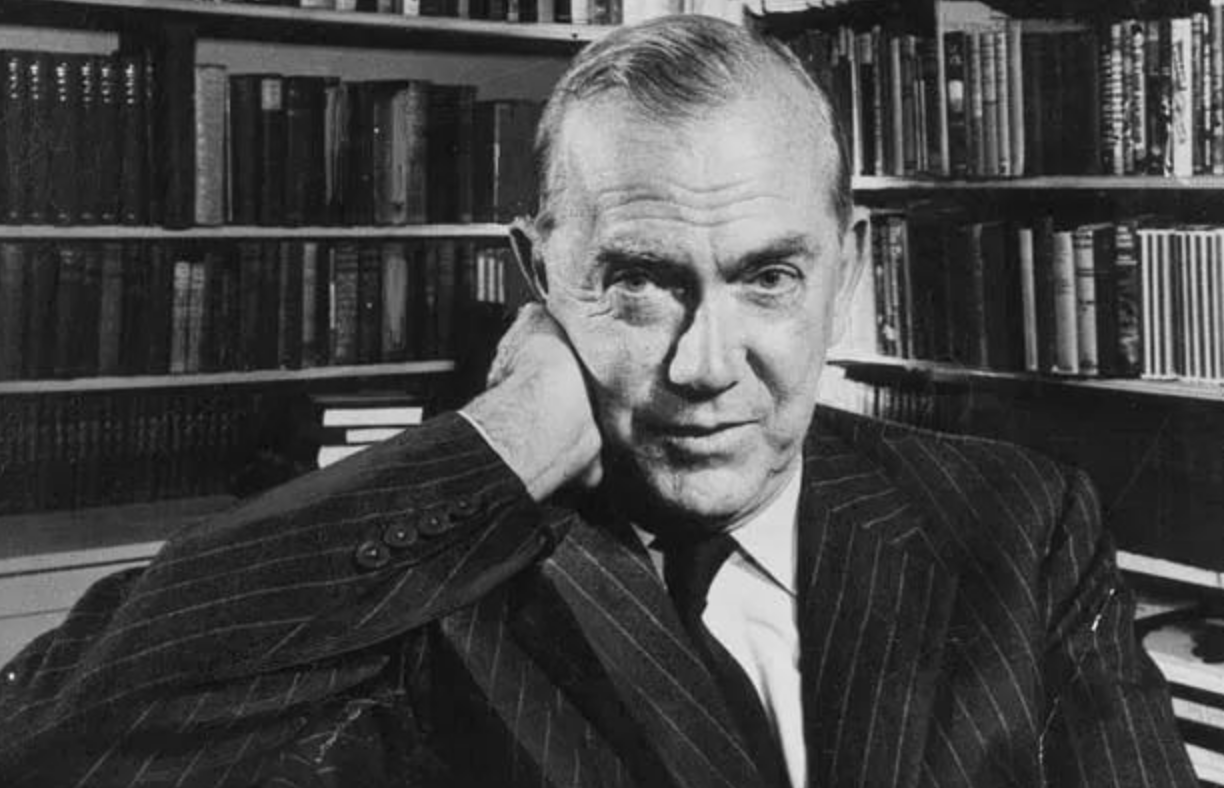

比如《巴黎评论》采访格雷厄姆·格林的一期:

格雷厄姆·格林(Graham Greene,1904-1991)。

《巴黎评论》:格林先生,要是小说家不具备这种占支配地位的激情,有可能生造出来吗?

格林:你的意思是?

《巴黎评论》:……你的小说中像纳尔逊巷与墨西哥这样的地方,与圣詹姆斯街的公寓相比差异很大。这个房间的总体气氛应是温文尔雅,而不是悲剧不幸。在你自己的生活中,你难以像你要求自己小说人物的那样以高度感知能力去生活,你发现这点了吗?

格林:这个问题有点难回答。可否问得具体一点?

《巴黎评论》:他的异教信仰与你的天主教信仰有什么关系吗?

格林:没什么关系。……

《巴黎评论》:确实如此,你的作品与他的作品之间不会有任何真正的联系,你的作品与莫里亚克的也没有。因为像你所说的,你笔下的罪人绝不会犯违抗天主的罪,不管他们如何努力,但是……

(电话响了。格林先生露出了不太赞成的微笑,好像是表示他想说的都已经说了。)

《巴黎评论·作家访谈4》,美国《巴黎评论》编辑部 编,马鸣谦 等译,人民文学出版社·99读书人,2019年5月。

采访博尔赫斯的时候:

《巴黎评论》:但那不是你试图表达的意思:颜色的运用是一种隐喻,寓意世界的退化堕落,对吗?

博尔赫斯:我没有试图表达什么。(笑。)我没有意图。

《巴黎评论·作家访谈2》,美国《巴黎评论》编辑部 编,仲召明 等译,人民文学出版社·99读书人,2018年1月。

关于格雷厄姆·格林的采访,应当是《巴黎评论》里目前看到最糟糕的一篇,西蒙·雷文(记者)的问题不仅故作高深地模糊,而且还长,事实上,每次读到在采访中记者提问的问题比作家的回复还要长,甚至构成了一道材料分析题的时候,作为读者我都有一种头痛欲裂的感觉。我不知道为什么他们不能尽量把提问变得简短一些。而对博尔赫斯的提问,会让人想起那个古老的网络笑话——语文阅读理解题中提问作家开头描写雨有什么深意,作家本人回答因为当时外面恰好下雨而已。

诗人聂鲁达也是这么回复的:

《巴黎评论》:鸽子和吉他各自代表什么?

聂鲁达:鸽子代表鸽子,吉他代表一种叫作吉他的乐器。

巴勃罗·聂鲁达(Pablo Neruda,1904-1973)。

还有法国作家克洛德·西蒙:

《巴黎评论》:火车经常出现在你的小说中——它们象征着什么?

西蒙:只是火车而已。

《巴黎评论》:盖子上饰有图画的盒子——比如《钢索》中的雪茄盒标签,《草》中的饼干罐,它们有什么暗示的含义?

西蒙:没有什么。

《巴黎评论·作家访谈7》,美国《巴黎评论》编辑部 编,唐江 等译,人民文学出版社·99读书人,2022年7月。

诗人拉金:

《巴黎评论》:你是怎么开始写诗的?战争时期是不是选择诗歌而非小说的因素之一?

拉金:你问的是什么问题啊!我从十五岁开始既写散文又写诗。我没有选择诗歌,是诗歌选择了我。

这些采访中的提问虽然失败(仅从得到回复的角度而言),但它们非常有趣,每当看到这些问题似乎都象征着一种对过度剖析的嘲讽,当读者将文学中的思考捧上圣殿的时候,会有一些作家选择用质朴如路人的回复把他们拉下来。

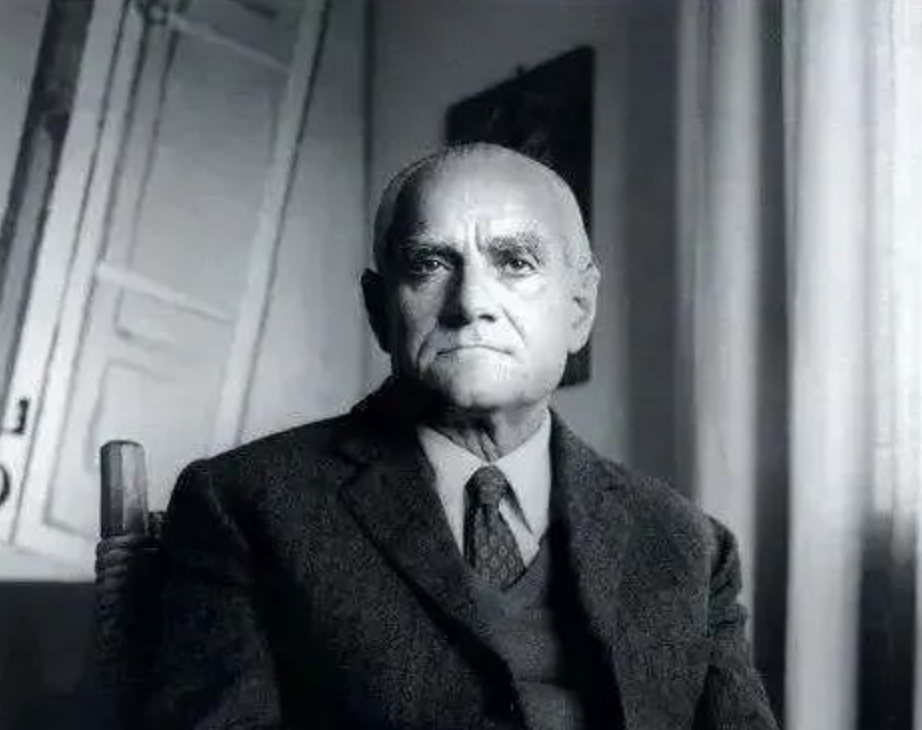

即使他们可能真的认为这些问题无聊透顶了,比如法国作家莫拉维亚最后结束采访的方式:

《巴黎评论》:你没预见到会有这样一个时候,你会用别的方式度过你的上午。

莫拉维亚:我没预见到我会感觉无话可说。

阿尔贝托·莫拉维亚(Alberto Moravia,1907-1990)。

还有奈保尔结束采访的方式:

奈保尔:至少你不该问我这个是不是投向了英国和奴隶主的问题……我的作品中有表现出这一点吗?

《巴黎评论》:我不会这么认为。

奈保尔:那你为什么还要问?

(……)

《巴黎评论》:有什么东西会触动你,让你回到写作中去?

奈保尔:事实上我现在就觉得受触动了。我想要回到工作中去。

(……)

奈保尔:你的采访做足了吗?

《巴黎评论》:做足了。

奈保尔:你会觉得,我跟你聊天这会儿,又浪费了一点我自己吗?

《巴黎评论》:我当然不会这么想。

奈保尔:你会珍惜它?

《巴黎评论》:看来你不喜欢接受采访。

奈保尔:我是不喜欢,因为思绪太过宝贵,很可能会在谈话中流失。

《巴黎评论·作家访谈3》,美国《巴黎评论》编辑部 编,唐江 等译,人民文学出版社·99读书人,2018年1月。

《巴黎评论》为何能做到这样

当然,上述的这些问答在《巴黎评论》中占据的比例其实相当低,只不过是些有趣的插曲。这些让记者显得愚蠢且徒劳的问题,其实并没有让整篇采访变得失败,恰好相反,它们让整个对话变得非常有活性。我们几乎只能在《巴黎评论》中读到这样的问答,其中的原因有很多。

首要的一点是,在采访中我们追求的——或者更现实一点,直接说想要的——究竟是什么。我们必须得承认,采访(针对作家与艺术家的专访)这个形式本身就具有很强的欺骗性。它是对话的形式,但发生的完全是现实生活中不会发生的对话,两个即便搞文学的朋友,坐在一起吃饭闲聊的时候大概率也不会说“嘿,我发现你最近的文字里的景观仿佛在建构一种哲学世界,能和我说说是什么吗”,即使问了,另一个人要么回复“我们先吃饭吧”,要么会回复“有吗?我也说不清楚”,而不会一板一眼地和你讲那个哲学世界的起源和所指。这就是很多采访不好看的原因了——没有对话感。

《时时刻刻》(The Hours 2002)剧照。

当然了,采访既不是写小说剧本,也不是微信通话录音,它需要一定的做作。它的对话即使看起来很像是无谓的闲聊,也必定包含着对该创作者某种主题的靠拢,例如,你可以随口问安妮·卡森或者陀思妥耶夫斯基喜欢什么颜色,因为很明显在他们的作品里,颜色是有着某种不可替代的情感的,但如果拿着这个问题去问彼得·汉德克,那就相当无趣。

尽量靠拢主题,但是最好避免直接触及主题,我们可以直接向萨莉·鲁尼或者托卡尔丘克提问对于网络社交和现代人碎片化时间的看法,但得到的结果大概率是她们重复了一遍在某次讲座上的发言。艺术家的理念已经由作品这个最理想的形态表现了出来,理念的具体阐释与分析自有一批写评论与搞文学研究的人去完成。采访需要完成的任务应当是衔接二者,或者说补充文本背后缺失的作者本人的那一部分,让熟悉作品的读者接触到作者本人的形象,或者让不熟悉作品的人通过受访者展示出的形象对作品产生兴趣。

在这一点上,《巴黎评论》的完成度是相当高的,我们几乎可以通过一篇访谈,就能够捕捉到一名作家的性格与特征,辨识度很强。

他们的提问似乎完全不在乎作家的反应。

比如上文引用的奈保尔和格雷厄姆·格林,我相信他们在有生之年,不会再接受第二次《巴黎评论》的采访了。

不过对《巴黎评论》来说,这也无所谓,反正自创刊之日起,它就有一条几乎没有被打破的惯例——每个作家只会被采访一次。据我所知,这个规则目前为止只被打破了一次。每个记者在采访的时候要的就是最理想的采访效果,呈现出想要的东西,换句话说,在《巴黎评论》那里,受访的作家是一种消耗品。但是在很多媒体与杂志那里,受访的作家可不是用于写文章的消耗品,而是一种要可持续性维护的资源。

大家都是相对而言的好好先生,一次采访做完,结识人脉,日后还好再合作,谁都不愿意因为一次采访让彼此难堪。所以,几乎不会有媒体像《巴黎评论》采访大江健三郎的时候提出这样的问题:

《巴黎评论》:你曾在一次宴会上把三岛由纪夫的妻子叫作傻逼,这是真的吗?

采访斯蒂芬·金的时候:

《巴黎评论》:赚钱对你来说还有什么意义?

以及问冯内古特二战经历的时候:

《巴黎评论》:你介意和我们说下自己是如何在战争中被俘虏的吗?

库尔特·冯内古特(Kurt Vonnegut,1922-2007)。

可以说,全都问在了每个人的雷点上。

另外,因为一位作家只会采访一次,除了能放下很多包袱之外,为了这仅有一次的机会,《巴黎评论》的记者们会为一次采访准备相当长的时间。这一点随手翻开一篇就能读到,大卫·格罗斯曼的采访前后用去了四天的时间;乔伊斯·卡罗尔·欧茨的采访从1976年夏天持续到圣诞节,记者也跟着欧茨前往温莎、普林斯顿、纽约;海明威的采访用了四年;冯内古特的采访则断断续续持续了十年。

很多时候,采访者的身份不再是单纯列问题的记者,他们本身可能就与作家有着某种相似的经历,例如采访帕斯捷尔纳克的记者,她的双亲便认识作家,而且自己也有俄国流亡的经历,这才争取到了罕见的采访机会。

除了这些客观因素之外,最重要的一点还是,在《巴黎评论》中你能够感受到对话双方的坦然。这并不意味着单纯的“敞开”,我们没有任何理由要求一个作者对着大众媒体的发问,以完全给予信任的方式去敞开自己的内心,本质上双方都是在完成一项工作而已。但是在《巴黎评论》中我们可以读到的是,对话双方都保持着极为放松的姿态,无论是严肃的回复还是简短的回应,都能够在对话中形成亲近感。

有时,那些并非刻意为之出现的幽默效果,完全来自于对话的放松:

《巴黎评论》:你从教学中学到有价值的东西吗?

吉尔伯特:没有。

《巴黎评论》:那你是个好老师吗?

吉尔伯特:优秀。

(……)

《巴黎评论》:还有什么别的成年人的梦?

吉尔伯特:……我想我只找到了两个成年人梦。

《巴黎评论》:哪两个?

吉尔伯特:我不说。

《巴黎评论·诗人访谈》,美国《巴黎评论》编辑部 编,明迪 等译,人民文学出版社·99读书人,2019年11月。

《巴黎评论》的起源与“坚持”

一个杂志编辑部,愿意花上几年时间去采访一名作家,而且除了作家与艺术家的采访外,几乎没有其他具有影响力的业务,那么,这个编辑部是怎么支撑起来的?他们的这种风格又是如何确立起来的?

《巴黎评论》作家访谈系列第一至四辑(The Paris Review Interviews, Vols. 1-4)原版。

第二个问题,完全没有任何的难度。得益于盖伊·特立斯的文章《寻找海明威》,我们得以揭开《巴黎评论》创立之初的面纱。在1952年创立的时候,那批创始人就是一群艺术中的叛逆分子。这份杂志的名字差一点就变成了《杜鲁兹居家伴侣》,使用桦树皮印刷。这群人天然地就瞧不上“二分律”这些批评词汇。他们个个自由散漫,有个基本谁都不用的编辑部(因为职员们嫌弃办公室的面积太小,不能满足玩乐的需求),于是他们每天在咖啡店里喝咖啡、打台球,在这样的环境里去完成自己的编辑工作。这家杂志在美国纽约成立,却取名为《巴黎评论》,要的就是那种时髦的波西米亚风生活情调。

编辑里,哈罗德·休姆斯因为在查寝的时候带着女孩出去驾驶游艇,被麻省理工学院开除,后来去卖蛋黄酱了,再后来在咖啡馆里摆国际象棋骗局,一天能赚几百法郎;弗兰克之前是《纽约时报》有史以来最差的送稿生,工作是送稿,但每天翘着二郎腿坐在桌子后面不动,读叶芝和庞德。

至于第一个问题嘛,我们今天当然可以说,《巴黎评论》旺盛的生命力来自于它优质的采访内容、专业的采访安排等,那些有趣的谈话和珍贵的资料让《巴黎评论》成为了业界标杆,但这些都不是最根本的原因,毕竟不是任何杂志从创刊第一天就具有超高的业界影响力,那在此之前他们如何生存呢?

答案也很简单:有钱。

《巴黎评论》的创始人们尽管有着不同的经历,但他们有一个共同的特点:几乎都是富二代。看看这些创始人的身份吧,托马斯·金茨堡,老爸是维京出版社创始人,出版业巨头;约翰·特雷恩,在华尔街拥有投资公司,是法国拉马克葡萄酒生产商的拥有者;彼得·马蒂森,父亲是建筑业大亨……盖伊·特立斯在《寻找海明威》中写道,这群人每天寻欢作乐,完全不用在意生计和法律问题,即使他们被警察抓到监狱里,家里也有的是钱把他们给保释出来。

就是在这样的氛围里,《巴黎评论》可谓是一帆风顺地走到了现在。他们唯一的危机或许就是创刊时联系作家采访的困难,但随着E.M.福斯特成为第一期接受采访的人,这个问题也迎刃而解。尽管那一代创始人已经成为遥远的历史,今天《巴黎评论》的人对曾经的那个时代也只有缅怀,然而他们的精神气质却遗留了下来——并不复杂,只有两个字:活力。这塑造了他们极为灵活又极为松弛的采访风格,作家们回应着一个个详细的问题,而记者们也丝毫不介意在成文里暴露自己的愚蠢——在创刊初始,就有编辑因为想要删减不合适的回答而被总编辑破口大骂。

当然,挑剔的人依旧可以从《巴黎评论》里找到很多缺陷,例如缺乏明确的主题,有时候过于泛泛而谈,作家的回复有时过于随意等,但是这些采访成功地为读者呈现了作家本人的真实,相对于前面这些问题来说,这其实是采访最难做到的一点。

作者/宫子

编辑/西西

校对/刘军