豆瓣9.4,比《山海情》更精彩的,是这部剧背后的真实故事

“苦瘠甲天下”

《山海情》大结局了。

弹幕里清一色的留言:“舍不得结束”、“年度好剧”、“从第一集哭到结尾”。

这部剧有多炸?

豆瓣开分9.1,现在已经涨到9.4分。

很多人开始都是冲着实力派导演和演员来的,结果都被剧情圈了粉。

这部剧能火,最重要的原因就是真——真实,并且真诚。

先说真实。

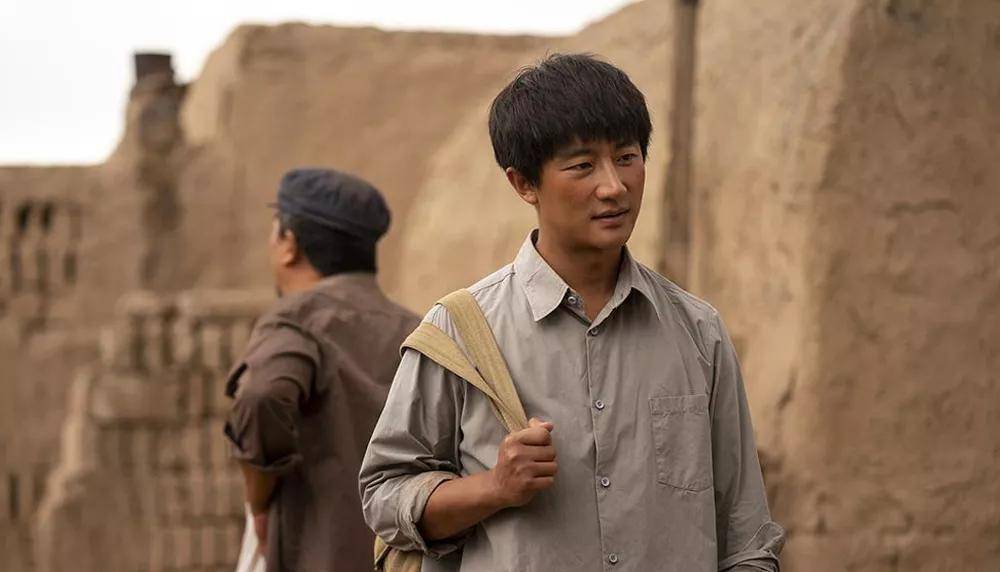

这是一个30年前的故事,首先要还原的,就是苍茫戈壁,漫天黄沙。

剧组直接跑到戈壁滩上,吃了三个月的沙子。

演员也褪去了平日里的光鲜,肤色土黄,脸颊的“西北红”,尤其是浓重的方言和口音,让人直呼过瘾。

你很难想象,那个歪着头,嘴里叼着草,像贼似的胡茬大汉,竟然是张嘉译。

黄轩也一改社会精英的装扮,脸干得起皮,嘴唇的裂纹清晰可见。

不但演员来真的,连道具也不含糊。

剧中的蘑菇,是剧组一天天种出来的,观众也可以亲眼看到这些蘑菇的生长过程。

因为拍摄正好是夏天,戈壁滩上连一颗乘凉的树都很难看到。连续在40度左右的高温下拍摄,演员被晒得根本不需要化妆。

黄轩就表示:拍摄条件实在太艰苦了,大家都在咬着牙坚持。

而所有的这些,都为了更好地还原当时的真实面貌:穷。

穷到什么地步呢?

在剧中,有的家里兄弟三个只有一条裤子,谁有事出门了谁穿;

演员热扎依扮演的涌泉村女子水花,为了一头驴,就被父亲轻易许配给别人;

教育也跟不上,村里只有一个老师,有时候两个年级要“拼班”上课……

这就是30年前的西海固。

热扎依在采访中透露:

“你不真的走到那儿,不是跟当地人聊了,根本无法想象那些故事。”

这部剧讲的,就是30年前,西海固的人民群众,在国家扶贫政策和福建的对口帮扶下,克服万难,将“干沙滩”建设成“金沙滩”的故事 。

从“干沙滩”到“金沙滩”

不知道是不是剧情过于逼真,有网友看完后质疑:90年代的西海固,真有那么穷吗?

还真有。

要知道,1972年,这里被联合国粮食开发署,确定为最不适宜人类居住的地区之一。

那既然这地方这么苦,为什么还要移民,把人弄到戈壁滩上开荒,吃苦?

因为扶贫,光是给物资是不行的。这只会让贫困户越来越懒,越懒就越穷。

涌泉村的81只扶贫鸡,被村民偷着吃的,只剩下了1只。

许多人,宁愿在家里吃救济粮,也不愿意自己动手改变现状。

所以,要从根上解决问题,需要修黄河扬水站,修公路,让村民能打工,能挣钱。

于是,1996年,国家要在西海固的移民区,建一个行政村,叫做“闽宁村”。

这也就是今天的宁夏闽宁镇。

剧中的许多人,都可以在真实的历史中找到原型。

比如,给村民带来菌草种植技术的凌一农教授,原型就是中国菌草专家林占熺。

剧中几乎所有凌一农教授的情节,都是真实发生过的。

1998年,刚到闽宁村的林教授,心就凉了半截。

因为条件太苦了。

他们住的房子,晚上外面的大风就从窗户缝里吹进来,响声能持续一整夜。第二天早晨一看,整个房间到处是土。

而且,宁夏干燥,温差大,在福建种菇的经验没法套用。

所以,他想了一个办法:建菇棚。

看过剧的人都知道,菇棚里用到了大粪,所以又闷又臭。刚开始种植的时候,大家常常一边干活一边吐。

但为了掌握当地的气候、规律,团队好几个人还特地住在菇棚里面。

蘑菇刚种植成功,新的问题又来了:

领导不但要让他们包种,还要包卖。

团队的人也很不理解,毕竟他们不是搞市场的。

然而,林教授看到村民手里滞销的蘑菇,于心不忍。所以,这些搞技术的科技人员,跑遍了全国所有主要的蘑菇市场,最终拉来了订单。

正是这样看上去近乎“不合理”的付出,让菌草产业,成为后来闽宁镇第一个特色产业。

当初来宁夏时,中国扶贫基金会会长项南对林占熺说:

“你发明了(菌草)技术,你拿去自己去发财,当然也是合法的。但是如果你能够用你的发明,用来扶贫,为社会的发展作出自己的贡献,这才是你真正生命的价值。”

林教授一直记得这席话。

离开宁夏后,他把菌草技术推广到了全国其他地区,甚至走出国门,帮助更多贫困地区的人们。

而宁夏的经历,也让他萌生了一个毕生的心愿,就是在黄河两岸,建起千里生态安全保障。

为此,他不惜劝说自己的女婿放弃华为的高薪工作,留下来跟他一起努力。

如今,快80岁的林占熺,依旧走在生态治理的前线上。他觉得:“搞生态治理,是值得我们一辈子为它去努力的”。

除了凌一农之外,还有一位张树成书记,他的原型名叫李双成。

而剧中的故事,也是李双成书记的真实命运。

他在工作中舍小家为大家,为素不相识的百姓办事,为任职地方谋福利,却从不利用手中的权力为家人办事。

他的妻子杨慧琴,为了跟他团聚,从银川调到他的工作地方,却只能工作在条件更艰苦的基层。

李双成的兜里从不装钱,因为他一有点钱,就会给了那些吃不起饭的穷人。

剧中有一幕,当300多名拆迁村民上访时,别人都想着躲,只有他愿意面对,并告诉手下的人:“共产党的干部怎么能怕群众吗?”

他去世以后,人们才知道,他25岁的儿子,至今还只是个每月工资400元的临时工。

有一位网友留言:

“一开始我看到正午阳光居然写死男主的人生导师,拳头都硬了。可没想到张书记有原型,而且就是车祸。太让人难过了%uB7%uB7%uB7%uB7%uB7%uB7”

志合者,不以山海为远。

正是有了像林占熺、李双成这样平凡而伟大的实干家,才能让西海固的村民,从一天到晚吃烤洋芋,到每个孩子都能上得起兴趣班。

总有些人,甘愿投入沉重

2019年,中国农业大学人文与发展学院院长叶敬忠,做了一篇毕业致辞,名叫《像弱者一样感受世界》。

他在致辞里说到:

“在大家毕业之际,我想再次提示大家,在未来的工作和生活中,要关注我们社会中的普通人,尤其是,普通人中的弱者。要尽可能像弱者或穷人那样感受世界。

因为只有那样,我们才能够了解弱者或穷人的社会现实和生活世界,我们才能够理解弱者或穷人的生计压力和生活需求。

离开校园后,假如你从事扶贫工作,请努力理解穷人的生活现实和生计压力,不要将自己想象的扶贫方案强加给穷人。若穷人不接受你的方案,请不要贬损他们的素质和眼界,你需要尝试像穷人一样感受世界。”

为什么要在这里说这个呢?

因为,书单君在看这部剧时,无数次想到了这句话:像弱者一样感受世界。

剧中有这种一个情节,来自福建的扶贫干部陈金山(郭京飞饰演),在火车上文件被偷了。

和小偷一起被抓的,还有扒火车的村民。

然而,陈金山发现,这些人被口头教育了几下后,就放走了。

他无法接受这样的处理方式,“那些人是贼,他们违法了。然而只是被口头教育一下就放掉,这不就是说,他们出去以后,告诉所有人都可以做贼,反正不用受惩罚嘛!”

然而,在村干部马得福看来,“贼”这个字太重了。

这些偷东西的人中,不都是惯犯。他们很多人真的是吃不着饭,挣不着钱为了谋个生计,然后稀里糊涂被坏人利用的移民。

“你不知道我们刚来的时候这里是什么样子。风大的人站都站不住。一句话没说完,就是满口的沙子。

没有房子,没有人,没有电,人就住在地窝子里头,一觉起来,半个身子都在沙子里头。

田也种不出来,他们都没在平原上种过田,啥都不懂。

这个地方还动不动就要受灾。不是把地冲掉了,就是房屋被风给掀掉了。一家老少,就这么晾在戈壁滩上。

所以我觉得,他们和你说的那个贼,还不太一样。”

马得福是村干部,是大学生,他当然懂得“偷窃”是违法的。然而,他还是自然地站在了村民这一边。

还有涌泉村的“刺头”李大有,懒散,心眼多,脾气爆,总是对各种新的政策不配合。一开始跑回去的7户村民,就是李大有带的头。

一个山区小民的淳朴和刁蛮,在他身上体现地淋漓尽致。

而马得福呢?

毫无怨言。

他就这样骑着自行车,在戈壁滩上一趟又一趟的折返跑,帮他们解决一个又一个实际问题。

近几年,有一个词很火,叫“向下兼容”。

越来越多的人受教育,上大学,甚至读得更高,一心想要向上攀登,成为精英。

这无可厚非。

然而许多人在成为“精英”的过程中,似乎渐渐丢掉了对底层的感知能力。

网上常有,一个月薪几万的年轻人,对母亲为了跟菜贩计较几毛钱而满脸的不屑;

有人从大城市回到家乡,对那些在酒桌上谈国家大事的中年人已经无法容忍,甚至嗤之以鼻。

剧中,去福建打工的女生麦苗带着本领回来了,但不是每一个人都愿意再回到自己的家乡。

抖音上有个视频说:

“我认为我们接受高等教育是为了让家乡摆脱贫困,而不是摆脱贫困的家乡。”

因此,我很庆幸有这么一部剧,让大家看到了,不管多么轻飘的时代,总有人愿意投入沉重,去面对远方的不堪。

而且,一代接着一代。

就像这部剧的末尾:

30年后,马得宝的孩子偷偷跑回了大山。

而这里,正是30年前,马得宝曾经一心想要逃离的地方。

只不过,此时的西海固,山川换颜,水土重生。

塞上处处是江南的愿望,正在实现。

图源 | 《山海情》、部分来源于网络