章凯燕,顾思雨,陈志鹏,等.芬兰健康治理经验及对中国的启示[J].医学与哲学,2021,42(03):24-27.

基于日益广泛的健康社会决定因素,国际上越来越多的国家和地区把人民健康提升到国家战略的高度,将健康治理置于政府治理的首位。作为正在推进国家治理体系和治理能力现代化的中国,健康治理的转型和定位需要更进一步的探索。芬兰是世界上探索健康治理的先驱国家,其顶层设计、体制机制和工具手段等方面都是实践的代表,值得我国在健康治理推进过程中学习和借鉴。因此,本文对芬兰健康治理经验进行提炼,并结合我国实际情况,提出可行建议,为我国健康治理转型升级提供思路。

1 芬兰健康治理的基础——将健康融入所有政策

20世纪70年代初,芬兰男性冠心病死亡率是全球最高的 [1] 。芬兰经济委员会发表的《探讨健康目标的工作组报告》中描述了芬兰人口的健康落后于经济进步的事实 [2] 。因此,改善人口健康成为芬兰政府的政治优先事项。

1972年,芬兰政府开始在北卡省试点,进行大型心血管综合预防项目——北卡累利阿项目(North Karelia Project,以下简称“北卡项目”),将核心行动理念定位在“以社区为基础,引导人们开发更健康、更可持续的生活方式”,始终坚持一级预防的原则,重点是通过各种社区项目[3] ,从创造健康的环境、引导人们建立健康的生活方式和提供优质的卫生服务三个方面实施综合干预措施,见表1[4] 。

在1985年政府发布《卫生政策报告》后,部门间的政治意愿取得进展,成立了冠心病委员会,委员会内关于减少与冠心病相关的风险因素就相关部门的实际执行责任进行了界定。

社会事务与卫生部(Ministry of Social Affairs and Health,MSAH)在市初级保健服务、专科医疗和职业保健中系统地支持预防冠心病。财政部取消关于乳制品中含有脂肪的有利税收政策,逐步对食用脂肪进行税收中性处理,取消低脂奶制品的反补贴费用。农业林业部利用经济政策手段,将农业生产的优先任务从牛奶脂肪转向生产粮食、蔬菜、浆果、菜籽油和鱼类,并通过发展牲畜饲养,减少牛奶生产的脂肪含量。教育文化部增加综合学校和高中的健康教育,支持家庭经济,进行饮食和营养领域的教育,加强教师培训,改善学校膳食[2] 。

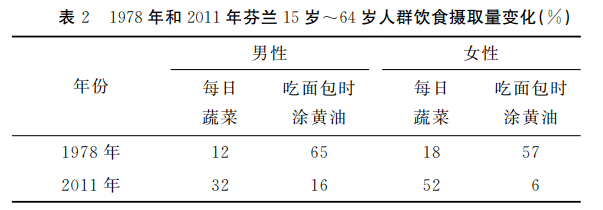

北卡项目集聚了政府、非政府组织、媒体、学校、社区及个人的多方合作,此期间芬兰35岁~64岁男性和女性的冠心病死亡率分别从425/10万人和127/10万人下降到约130/10万人和22/10万人。芬兰人健康的饮食习惯也逐步形成,居民健康水平不断提高[5] ,见表2。北卡项目成功的经验不仅得到了世界各国的认可,也奠定了芬兰健康治理体系的基础。

2 芬兰的健康治理模式

芬兰有着较为长久的公共管理改革历史,政府经历了从“划桨者”到“掌舵者”再到“召集协调者”的角色转换,治理重点从强调政府部门之间的协商与合作转变为社会全体积极参与政策计划。在政府治理中其秉承着开放、透明、公平、信任等原则[6] ,以其独树一帜的立法引领治理道路[7] ,得到欧盟国家广泛的认可。其良好的治理能力及日益紧密的协作网络使得芬兰健康治理体系也得到完善。

2.1 广泛深入的法律手段,引导多方参与的责任意识

芬兰健康治理的显著特征在于频繁的立法干预[8] ,通过制定和修订法律引导健康治理,将治理过程制度化、规范化。不仅在健康的宏观政策上有法律保障,与健康相关的具体领域也有法律细则。如《宪法》规定了国家促进福利、健康和安全的责任;《国家公共卫生法》规定了中央政府、地方政府以及非营利组织应在促进健康中发挥的作用。MSAH还与农业林业部共同制定《健康保护法》《环境保护健康合作领域法》《食品法令》等;与环境部共制定《化学品法案》;与就业和经济部一起制定《辐射法》来预防和消除生活环境中的健康危害。

芬兰市政当局的大多数健康服务由私营企业提供。1990年《私营卫生保健法》就确立了私营卫生保健服务的法律地位。自2010年以来,约有16 000家私营企业的服务项目在市场迅速巩固。2016年新一轮健康和社会服务体系改革中明确,只要是在行政区进行登记的私营提供者,与公立、第三方的服务要求保持一致,机会均等,费用以及评估选用程序相同[9] 。私营企业作为公共卫生保健机构的补充,将服务项目出售给市政当局、市政协会、院区或直接提供给病人,主要涉及职业保健、药房、牙科保健和专科医疗服务门诊等。随着法律的推动,特别是地方政府出台的相关法规,不断强化企业的社会责任感,逐渐制度化企业和公共部门之间的协作网络,形成社会、公共部门与企业之间的良性互动。

2.2 稳定持续的跨部门协调机制,推动多部门共同参与

芬兰健康治理成功的重要基础是公共健康咨询委员会的设立,作为跨部门合作的协调执行机构,其人员组成几乎代表所有行政部门、地方当局和非政府组织[8] 。起初其成员来自各部委的最高级别,公共健康咨询委员会直接与总理办公室联系[10] ,主要负责监控人口健康,积极参与健康项目的制定,为各部门协商提供平等对话的平台。但近年来为了在执行层面奠定社会基础,更多地集中在较低级别。

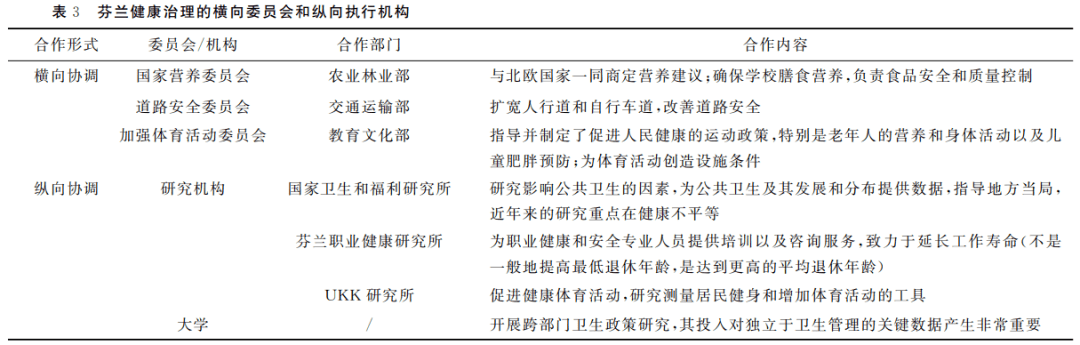

除了这一永久的协调机构外,芬兰政府还设立了许多横向委员会,如与农业林业部的国家营养委员会、交通运输部的道路安全委员会、教育文化部的加强体育活动委员会等来全方位保障公民的健康。芬兰的横向委员会都是由总理办公室负责协调,以定期会议的形式共同制定政策,参与的不仅有政府组织,也有在立法方面影响力较强的非政府组织、工会、地方政府以及相关的商业和公司代表。

芬兰跨部门合作的纽带是借助研究机构开展健康决定因素的社会评估,作为健康治理的循证依据。芬兰的卫生管理模式是少量的卫生部门和大规模的专业研究机构,通过部委-执行机构这样的纵向协调方式,保证提供最佳的专业知识水平,作为行政指导的基础,如国家卫生和福利研究所、职业健康研究所。也有私人研究所,如Urho Kaleka Kekkonen健康促进研究所(以下简称“UKK”研究所)。大学是芬兰最重要的基础研究主体[11] ,尤其是其公共卫生和社会科学系,因独立于卫生部门的研究视角,其产生的数据报告对横向协调委员会有很大的参考价值。这些专业机构对跨部门健康政策的制定起着决定性作用。见表3。

2.3 强大的市政参与范围奠定了地方参与治理的基石

芬兰实行三级政府机构:州、区、市政政府。在州级层面上,负责全国健康政策的法规建设和发展规划,区级政府负责健康政策在区域范围内的细则和补充,市政政府主要负责健康措施的落实。后由于受到国际金融危机和欧债危机的影响,芬兰经济下滑严重,为了减少地方政府开支,开始新一轮公共治理改革——精简规模,提高行政效率,仅剩6个区域行政当局,减少了约1/4的市政数目,扩大了地方政府权限,使其在促进福祉和健康方面有强大的自我管理和自治能力,《卫生保健法》规定市政当局必须与非政府组织和私营企业合作,每年对本市居民的健康和福利状况进行监测,按人口分组向市政府报告,并四年向议会提交一份详细的报告[5] 。

芬兰三级政府的多层治理职责分明,采取自上而下与自下而上相结合的形式[12] ,推动地方政府高效自治,使治理模式更具活力和扩散性。这种规范又弹性的混合协调机制既能保证政策的贯彻落实,又能有效反馈并调整。

2.4 公开的治理原则促成多方参与的治理体系

芬兰一直被冠以全球最清廉的国家之一[13] ,廉洁已成为芬兰社会的一种生活习惯,因此芬兰政府在商定健康决策时也始终保持着公开透明的原则,除了基本的健康部门活动向市民和媒体公开,并受其监督,政府档案馆以及健康部门的所有档案也对媒体和公众开放,市民可以随时到政府查询、借阅和复印[14] 。

芬兰透明开放的政府管理机制,外加新公共管理改革以来,在健康领域低成本高效益的表现,提升了公民对政府的信心,在其经济社会发展过程中,公民的政治参与始终保持较高的热情,社会各方参与治理和监督的渠道也在地方当局改革中日益扩大,通过制定“公民参与计划”“2002区域发展法案”等改革,向多元共治的方向转变,形成政府部门、企业、非政府组织、研究机构、公众等多方参与的治理体系。

3 启示

芬兰的实践经验表明,成功的健康治理既需要完善的法律法规建立的正式关系,也需要非政府组织、公民等之间的非正式关系;既需要高层联合协商形成政策共识,也需要地方政府因地制宜发挥自主性。我国的健康治理之路虽然起步晚,但发展迅速,从党的十九大将健康中国建设提升到优先发展的国家战略层面,到2019年国家层面发布健康行动有关文件[《国务院关于实施健康中国行动的意见》《健康中国行动组织实施和考核方案》《健康中国行动(2019-2030年》],再到2020年6月我国卫生与健康领域第一部基础性、综合性法律《基本医疗卫生与健康促进法》(以下简称《基本法》)施行。我国健康治理在组织结构、评估考核、法律保障等方面都有了质的飞跃。但是,在大健康观念深入人心的当下,还存在地方政府能动性较差,发挥优势受限的问题。多方参与治理的协调机制也尚不健全,配套的科学问责机制有待强化。一直走在健康治理前沿的芬兰对正处于全面深化改革和转型发展关键期的中国而言有很大的借鉴意义。

3.1 完善配套的法律法规,健全健康治理的法律体系

健康治理在不同的社会政治经济发展阶段,改革的目标和侧重点都不同,我国的健康治理在当下的社会政治经济发展阶段,人民对健康的追求不再是没有疾病,治理的范围更加体系化、综合化,治理的难度也随着内外部的压力不断增加,但芬兰依靠立法来推动治理进程的经验在治理模式改革转型阶段值得借鉴。

目前我国各部委和地方存在不少健康相关规章制度,但很多内容相互抵触。政府在水平和垂直上的跨部门治理也都缺乏法律的明确规定,一些部委之间利益矛盾问题较严重,健康的优先性尚未被政策制定者关注。这些都进一步导致合作的困难。健康治理在当下的法律集群下,只会导致投入产出效率不佳,制约治理的进度。因此,应在《基本法》的基础上加快出台配套的法律法规,为建立部委与部委、部委与省级间双向合作机制提供条件,解决部门合作过程中可能发生的权责和协作路径问题,从而搭建制度化平台,保障健康治理的实施。

3.2 纵向下放地方权限,横向加快推进协调机制

我国是单一制国家,自上而下的政府运作方式也体现在跨部门治理中,政府通过批示、下发文件等高层介入方式[15] ,促使地方政府落实具体措施。这种形式对充满多样性的地方来说,无法获得最优的成本效益。我国的中央集权制完全不同于芬兰的自治权下放的软治理,但可以在保证国家权力的前提下适当扩大地方政府权限,考虑地方的建议和要求,共同推进健康治理。只有地方政府自主性提高了,社会各方才有条件参与治理,形成良好的公民社会氛围,提高地方治理效率。

除此之外,加大设立除了健康中国行动推进委员会之外的专门委员会和非常设跨部门委员会来提高治理效率,保证跨部门合作的层次性和针对性。建立与专家智库、研究机构等长期稳定的合作关系,为健康政策和策略方案保驾护航。各地也应加快成立健康行动推进委员会,制定实施健康行动计划,建立健全省内考核评价机制,将主要健康指标纳入绩效考核,启动实施体现地方特色优势需求的健康行动。各地主要领导干部牵头参与,对促进项目进行协调,确保各主体积极参与治理。山东、深圳已率先将健康指标纳入领导干部绩效考核中。

3.3 发挥社区治理能力,打造基层健康治理途径

中国社区尚未达到芬兰社区的成熟度,群众自治组织居委会、社区志愿型组织等之间联系不紧密。社区卫生服务中心作为居民健康的兜底保障,发挥的作用有限。居委会代表着社区居民,对政府机关起到一定的监督与制约作用。社区志愿型组织拥有较为稳定的成员,容易连接多方资源。若用好这两股力量,发挥基层医疗机构的主导作用,在社区范围内建立起以社区居民健康为核心,由居委会统筹,各种志愿型组织共同参与的治理网络,基层健康治理的途径就能稳扎稳打。

地方政府应鼓励支持社区内多元主体的参与,在“政府购买”“公益创投”等资金支持的举措上,针对不同主体采用不同的支持方式,优化支持途径,通过多种途径和方式,促进社区合作网络的形成,实现“政社协同”的健康治理格局。

3.4 增加政府行为的透明度,完善监督问责体制

透明性是促使多元主体共同参与的信任基础,向各治理主体公开健康信息、健康资源、健康政策效果等,是获取信任,达成参与自觉的条件。芬兰透明开放的行政管理是基于各方长期合作的基础逐日形成的,信任不可能一蹴而就,但我国致力于解决“民生”问题,实现人民幸福的目标与其建设服务型政府之路不谋而合,在治理转型的当下,学习其引入内外监督的压力机制,增加政府部门提供健康服务的竞争性,推动各治理主体的有机互动。

在健康领域,健康中国考核指标体系已发布,这为跨部门治理提供了合作框架,保证了上级政府对下级政府、其他相关部门的有效内部监督。但健康治理最终是多元治理主体积极参与的,必须建立健康的社会监督体制,向各主体透明公开政策信息、协商过程、资源分配等情况,接受来自政府部门以外的监督。针对治理过程中责任不明、履责不佳、问责不严、追责不力的现象[16] ,应跟紧监督体制的脚步建立透明科学的全社会问责机制,使各治理主体深刻认识到自身的责任和义务,有效参与健康中国建设。

参考文献

[1]金彩红.芬兰健康管理模式的经验[J].中国卫生资源,2007,10(6):312-313.

[2]MELKAS T.Health in all policies as a priority in Finnish health policy:A case study on national health policy development[J].Scand J Public Health,2013,41(11 Suppl):3-28.

[3]郇建立.慢性病的社区干预:芬兰北卡项目的经验与启示[J].中国卫生政策研究,2016,9(7):8-14.

[4]KESKIMKI I,TYNKKYNEN L K,REISSELL E,et al.Finland:Health System Review[J].Health Syst Transit,2019,21(2):1-166.

[5]STHI T.Health in All Policies:From rhetoric to implementation and evaluation:The Finnish experience[J].Scand J Public Health,2018,46(suppl 20):38-46.

[6]张敏.芬兰政府如何提升国家治理能力[J].当代世界,2014(8):59-62.

[7]孙杨杰.政府改革的“芬兰模式”:形成、特征与启示[J].东南学术,2016(6):89-93.

[8]任洁,王德文.健康治理:顶层设计、政策工具与经验借鉴[J].天津行政学院学报,2019,21(3):86-95.

[9]朱素蓉,王娟娟,卢伟.芬兰卫生保健服务体制的发展和挑战[J].中国卫生监督杂志,2018,25(1):28-37.

[10]李昶达,韩跃红.国外健康治理研究综述[J].昆明理工大学学报:社会科学版,2017,17(6):54-60.

[11]程郁,王协昆.创新系统的治理与协调机制:芬兰的经验与启示[J].研究与发展管理,2010,22(6):112-120.

[12]刘太刚,邓正阳.实验主义治理:公共治理的一个新路径[J].北京行政学院学报,2020(1):34-42.

[13]许道敏.芬兰:监督机制有效运行[J].中国监察,2004(7):58-59.

[14]苗琳琳.我国腐败治理的路径选择研究[D].长春:东北师范大学,2013.

[15]杨宏山,石晋昕.跨部门治理的制度情境与理论发展[J].湘潭大学学报:哲学社会科学版,2018,42(3):12-17.

[16]SMITH P C,ANELL A,BUSSE R,et al.Leadership and governance in seven developed health systems[J].Health Policy,2012,106(1):37-49.

原文标题:芬兰健康治理经验及对中国的启示,文章原载于《医学与哲学》,第42卷,第3期,第24-27页。